病気

芝の張替えを行った個所を刈込んだところ、部分的に削られて刈上がりが悪くなりました。どうしたらよいですか?

基盤に小さな凹凸が残っている、あるいは張芝の厚みが異なると、どうしても高い個所が低刈になって刈上がりが悪くなります。そのまま上から転圧をかけても凹凸はなかなか解消されません。刈高を上げるか、手目砂で芝生面を平らに整えるか、もしくは太いコアリングを行った後に転圧して基盤や芝生面を平らにするかになります。ただし、コアリング時に張芝が剝がれてしまう場合は、根が活着するまで待った方がよいと考えられます。

フェアウェイにワダチ(作業機械のタイヤによる窪地)ができてしまいました。どうすれば良いでしょうか?

冬場の散水は必要ですか、必要な場合に注意することはありますか?

冬場は湿度が低く、風がよく吹くと土壌が非常に乾きやすくなります。ベントグラスの冬場の水吸収量は夏場に比べると減りますが、日中暖かい時にはある程度吸水します。床砂が長く乾いてしまうと葉は細く、くすんだような葉色になります。また、すぐにベントグラスが枯れてしまうことはありませんが、乾燥しすぎると床砂にドライスポットが発生して春以降まで影響が残る原因にもなります。適時床砂の湿り具合を確認し、もし土壌水分計で5~7%以下に乾いている場合は暖かい日に軽く散水することが必要になります。ただし夕方の散水や過剰な散水は凍結しやすくなるので注意が必要です。コウライシバの場合は、休眠中で水吸収がほとんどなく散水は必要ではありませんが、床が砂の場合はベントグラス同様に乾かし過ぎると春の萌芽が不均一になることがあるので散水が必要になることも考えられます。

梅雨時期にベントグリーンの刈り込みを行っていると黄色~赤茶色で芝を削ったような症状が現れます。軸刈りと思いますが軸刈りになる要因はなんですか。また軸刈りになった時の対応策はありますか。

一般的に梅雨時期は降雨や曇りの日が多く、日照不良により芝が徒長しやすくなります。

更にベントグラスの品種によっては高密度のターフを形成しやすいなどでマット状態になりやすい条件に季節的な要因が加わり、軸刈りが起こりやすくなります。

また、乗用モアで刈り込む場合や、手押しモアであっても刈りカスをバケットに溜まったまま刈り込みを続けることや、雨中で芝生面に水を含んだ状態の時に刈った場合にも軸刈りが起こりやすいです。

軸刈りとは芝生の生長点以下で刈ってしまうことで、枯れたような状況となり、特に梅雨後半で起きてしまうと9月以降まで回復しないことが多いです。

軸刈りが起きる場合には、写真1のようにグリーンの外側に近いカーブになっている所から急に軸刈りになる場合もありますが、最初は小規模(写真2)で発生していた所を繰り返し刈り込むことでローラーと接地する面が下がり、軸刈りの範囲が広くなることや、より深く刈り取ってしまう場合もあります。

夏季に向けて、あるいは細菌病対策として3.5㎜から4.5㎜になど刈高を上げた場合にも軸刈りになることがあります。

薄目砂等を定期的に施用しながら刈高を調整する必要があります。

軸刈りを起こさなくするための対策には以下のことが考えられます。

- 6月中は芝密度が増えすぎないように、グルーマーやバーチカル、併せて目砂の施用。ベントグラスにとって最も生育量が増える時期に加え、施肥や抑制剤を利用しているとマット気味~マットになりやすい。更新作業で芝密度を調整し、定期的な薄目砂を施用する。

- 梅雨時期から梅雨明け頃まで定期的な薄目砂を行い、生長点を高くしない。7月になるとバーチカル作業はできなくなる。様子を見ながらグルーマー程度は可能。梅雨による日照不良で芝が徒長しやすくなるので、薄目砂を施用し生長点が高くならないようにする。

- 雨中や芝が水を含んだ状態で刈り込みをしない。 芝生が水を含んだ状態でモアの重量がかかると沈みやすくなり、設定した高さより低く刈り込むことで軸刈りが起こる。

- 集草バケットがいっぱいになるまで刈りカスを溜めない。 バケットに刈りカスを溜めたまま刈り込みを続けると、モアの重量が増して軸刈りの原因となる。刈りカスはこまめに捨てる。

- 可能であれば、フロントローラーを溝のないものに交換する。ハイカットモアなど、軸刈りが起こりにくい構造の機械を利用する。

ベントグリーンの床土は湿っているのですが、芝が萎れてきます。何か原因があるのでしょうか?

例えば、

①根が短く、土壌の水分を吸水できない。

②根が何らかの影響(乾燥害、病害、薬害、濃度障害など)を受けて弱り、水を吸収できない。

③土壌の吸着力が強く、根が速やかに吸水できない。

④送風機などで蒸散が多くなり、根の吸水が追い付かない。

などが考えられますが、床土が湿っているのであれば根が弱っている可能性が高いと考えられます。

対策としては、根の活性を戻すために活性剤や発根促進剤などの処理とともに、適度な水分を維持できるようなこまめな散水を行うことが必要になります。

夏場であれば気温が高く、根の活性が戻るには難しいといえますが、現在残っている根をこれ以上衰弱させない管理(過散水、低刈、転圧、すり切れなどの回避)が求められます。

ラフにしていたところをフェアウェイの高さで刈下げたいのですが、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

ノシバやコウライシバに強い刈下げを行うと、芝にダメージを与えることになって枯れてしまうことがあります。

一般的にラフの所をフェアウェイの高さに刈下げる場合、1~2月頃のノシバやコウライシバが休眠している時期に行うのが安全です。

ただし、それでも春に新芽が生え揃うまで時間がかかり、フェアウェイの状態になるまでには梅雨明け頃までかかるとかかると思われます。

生育シーズンに刈下げたい場合は、刈高を現状の草丈の2/3から1/2程度以内の高さで徐々に刈下げていくことが安全になります。

一回でそれ以上に刈下げてしまうと軸刈で枯れてしまって最終的に張替えに至ることがあります。

また、ラフがマット化していると強い軸刈になりやすくなり、前もってしっかりとした目砂を散布しておくとより安全になります。

アプローチ部の刈下げ(5月の状態)

バンカーが水溜まりになります。原因と対策を教えてください。

バンカーの排水性が悪くなる原因は、バンカー底部に設けられている排水マスや排水管に泥やサッチなどが堆積して、水が抜けない状態になっているからです。

降雨などの水がバンカーに流れ込みやすい地形であると、水と一緒に泥やサッチも流れ込んで徐々に堆積していきます。

また、バンカー均しの際にバンカー基盤土を掻き出してしまう場合やバンカー砂が流れて基盤土を露出させてしまうと泥が堆積する原因になります。

対策としては、水溜まりになる部分のバンカー砂を取り出し、排水マスなどの上に堆積している泥やサッチなどを取り除くことです。

また、降雨の水がバンカーに流れ込みにくい地形にすることやバンカー砂の厚みを常に確保しておく必要もあります。

土壌は湿っているのですが、芝生に乾燥害が発生することはありますか?

あり得ます。

特に夏場のベントグリーン管理でそのような問題が出てきます。

おそらく、根の吸水機能が低下していると考えられます。

土壌に水分があっても根は十分に吸水できず、茎葉部は萎れることになります。根の吸水機能低下の原因には、根が病害虫や乾燥を受けて弱っていた、根が肥料や農薬による濃度障害を受けていた、ベントグラスであれば地温が高くなり過ぎて衰弱してしまった、もともとの根生育が短小であった、など色々なことが考えられます。

その他にも、風が強くて根からの吸水よりも葉からの乾きが強過ぎれば乾燥することも考えられます。

もし、夏場にそのような状況になってしまった場合は、新根が再生してくるまで慎重に管理しなければなりません。

そのためには土壌水分を切らすことはできず、水量は少なくてもこまめな散水管理が必要になります。

水分が多すぎるとターフ面が軟らかくなり過ぎて、藻や病害が発生しやすくなるので注意がいります。

また、刈高を上げる、発根促進剤の利用、高温回避のための送風機(乾燥に注意)やシート掛け、シリンジングなどは有効になると考えられます。

ただし、茎葉部を急激に生育促進させるものは根の生育が追い付かなくなる可能性もあるので、新根の発達が確認できるまで低濃度で管理することが良いと考えられます。

なお、ベントグリーンの場合、根が弱っている状態で急いでコアリングを実施してしまうと、

逆にターフを弱らしてしまうことがあるので気温が低下して新根が動き出すのを確認してから実施する方が安全になります。

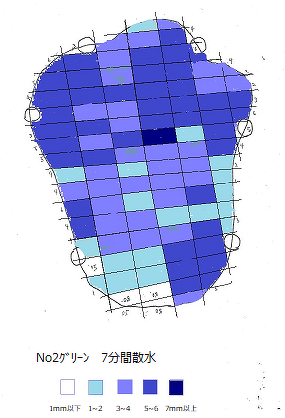

夏を向かえるまでに散水分布調査をしたいのですが、どうしたらよいですか?

グリーン面に小さな容器を碁盤目状に並べて、通常の散水時間でスプリンクラーを作動させてください。

容器の形は問いませんが、できるだけ口が大きくて上側と底までが同じ大きさのものが適当です。

設置する容器の数は多い方が正しい散水分布を調べることができます。

散水後、容器に溜まった水量(深さ)を計測し、その数値を図面上に記入してください。

そして図面上で同じ数値のところを結んで等高線を描き、それぞれ同じ水量になっている範囲を色分けすると、散水量の分布が分かりやすくなります。

また、碁盤目状に細分してそれぞれの散水量で色分けしても分かりやすいです。

なお、風の向きや強さ、あるいは水圧の関係で散水分布が違ってくる可能性があり、できるだけ夏の状況に近い条件の時に調査することが望ましい。

調査後、散水量に大きな格差が現れている場合や、ほとんど散水の少ない個所が見つかれば、スプリンクラーヘッド位置の移設や増設、ノズルの交換などを検討する必要があります。

また、夏に乾燥害が現れやすい個所や藻が多く発生しやすい個所があれば、夕方に容器を設置しておいて早朝に溜まった水量を計測することで、散水量が少ないとか多過ぎるなどの散水量の違いを確認することもできます。

リモートセンシングって何?

リモートセンシングというのは、対象物を遠隔(remote)から接触することなく計測(sensing)する技術のことです。

一般的には地球の状態を知るために、人工衛星や航空機にセンサー(測定器)を搭載して観測します。

太陽光も電磁波ですが、電磁波には可視光(人間の目に見える光)をはじめ、X線、紫外線、赤外線、マイクロ波などがあります。

地球上のすべての物質が、種類や状態に応じて、異なる波長の電磁波を反射、散乱、吸収、透過あるいは放射するという、物質固有の分光特性を持つので、これを観測し、解析することで対象物の種類や性質を推定します。

例として地表面を構成する水、土壌、植生について、可視光から短波長赤外線までの分光反射率を測定すると、水の反射率は水中に含まれる物質の種類や量によって複雑に変化しますが、全体的に低く、可視・近赤外よりも長い波長ではほぼゼロになります。

土壌の反射率は、波長が長くなるにつれ高くなります。

植生の場合は、青(波長450nm)と赤(波長650nm)付近の光(電磁波)がクロロフィルによって吸収され、緑(波長550nm)付近の光(電磁波)の反射率が高くなります。

植物の葉が緑に見えるのはこのためです。

また、植生の場合は近赤外域に高い反射率があり、これは葉の細胞構造に由来します。

この分光特性を利用して、すでに地上で、芝の緑色度(正規植生指数;NDVI)を測定する機械も利用されています。

近頃のドローン(drone;小型無人飛行機)の出現で、より身近にリモートセンシングの技術の活用が可能になると思われます。

ドローンの方が衛星の場合よりも計測範囲は小さいですが、近くから計測でき、分解能も良く、天気の影響が少なく、価格もお手頃なので利用しやすいです。朝、GPSやセンサーを搭載したドローンをゴルフ場のコース全体に飛ばし、土壌温度や土壌水分のデータを蓄積して、潅水作業の的確な調節を行ったり、熱画像を撮影して、病原菌の感染箇所やドライスポットを検出し、農薬の散布も行うということも現実味を帯びた時代になってきています。

<参考>

国立環境研究所ホームページ

ゴルフ場セミナー2017年4月号 WORLD WAVE連載204 リモートコントロール

冬になると枯れてしまうコウライシバやノシバに秋遅く施肥するのが有益なのはなぜですか?

コウライシバ等で春に新芽や新根が出て伸びるのは、前年の秋に光合成でつくられた養分を茎に貯えて、それを使っているのです。

この貯蔵養分が多いほど、春の芽が出た後の生育は良好です。

コウライシバがこの養分を最も効率よく貯えるのは、葉が伸びるのが少なくなって、まだ葉が緑色をしている仲秋から晩秋の頃です。

この頃に肥料をやってしっかり光合成をさせて養分を貯えさせる。

これを晩秋施肥と言って近年は良く勧められています。

但し、日照不足のところでは光合成も弱いので、この有効性はほとんど期待できず、場合によっては逆に悪くなることもあります。

秋の施肥は春の施肥程芝生は伸びないので、芝刈りが大変ということはありません。

一般的には秋遅くまで緑色を維持し、春の芽出しも早くなります。

芝生の良く伸びるような梅雨の頃には肥効も切れていることでしょう。

春の施肥は梅雨の頃によく生育させて芝生を作る施肥。

対して秋の施肥は芝生を維持する施肥と考えていいでしょう。

これはバミューダグラスやベントグラスにも同様のことが言えます。

グリーンのコンパクションはどのように測定するのですか?

グリーンのコンパクションは、硬度計を用いて測定します。

硬度計には、先端についた細い針をグリーン面に挿入するペネトロメーター、円錐形の先端をグリーン面に突き刺す山中式土壌硬度計、最近USGAが考案したもので、金属球を一定の高さから落下させて、その時に芝生面が凹む深さを計測する計測器(TruFirm)などがあります。

国内のゴルフトーナメント開催時には、以前はペネトロメーターが使われていましたが、最近は山中式土壌硬度計がよく使われています。

山中式土壌硬度計は、もともと農作物の根が健全に育つための土の硬さを調べるために使われていたものです。

グリーンのコンパクションと山中式土壌硬度計による計測値との関係は、平成20年度KGU主催アマチュア競技において参加者1274名からの聞き取り調査とグリーンの計測値から、以下の表1のように暫定評価しています(ターフニュースNo106号参照)。

表1 グリーンのコンパクション評価と土壌硬度(H20年関西グリーン研究所調査)

| 評価 | 硬度mm(山中式土壌硬度計) |

|---|---|

| 普通 | 一般用 22~23競技用 23~24 |

| やや硬い | 一般用 23~24競技用 24~25 |

*山中式土壌硬度計の使用方法は、硬度計の先端をグリーン面に垂直にゆっくり差し込み、末端まで差し込んだ時の数値を読み取ります。

数値の単位は、mmとkg/cm3表示がありますが、一般にはmm表示で通用します。

グリーンのコンパクションは、土壌水分やサッチ、マットの程度によって変化するので、できるだけ数多く計測することが望まれます。

ペネトロメーター

山中式土壌硬度計

山中式土壌硬度計

TruFirm

ディボット跡の正しい修復方法を教えてください。

ディボット跡をそのままにしておくと、芝地に窪地ができて、打球がその中に止まるとプレーに支障を与えます。

速やかに砂を投入して、平らな芝地に戻すことが必要です。

修復方法に規則はありませんが、ディボット砂が少な過ぎても、多過ぎても問題が残ります。

多過ぎる場合、打球近くにあるディボット砂を取り除くとライの改善になることも考えられます。

また、芝刈機の刃を傷めることにもなります。

ディボット砂を投入した直後に、芝地と同じ高さになるように足で踏み均しておくことが正しい方法になります。

①ディボット跡

②ディボット砂を投入

③足で踏み均す

④完成

少なすぎる例

多過ぎる例

リン酸肥料はいつやるのがよいのですか?

リン酸は植物の代謝過程において、エネルギー保持や輸送にかかわるATP(アデノシン三リン酸)や核酸を構成する重要な物質です。

リンは植物体内を移動する性質を持っているので、植物体内の細胞の液胞で貯蔵されて繰り返し利用されます。植物体内でリンの濃度が最も高いのは、新しい細胞の生産が行われる分裂組織、芽や根の先端部です。

リンの欠乏が最も明瞭に現れるのは、芝草の初期生育時です。

欠乏すると生育が遅れ、葉の色が暗くなったり赤みを帯びたり、葉身が細くなります。

ですので、日本芝の春先の芽立ち期やベントグラスの春と秋の根の発根時にやるのが良いのではないかと考えます。

夏場に根上がりを起こしたり、酸欠で根が傷んでしまっている場合には、葉面から吸収されやすい亜リン酸肥料を使い、速やかな吸収を図るのが良いとされています。

植物体内のリン酸イオンの欠乏によって、リン酸吸収に関与するリン酸トランスポーターが誘導されます。

また、リン酸欠乏下では植物は有機態リンを分解する酵素(ホスファターゼ)を放出したり、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸を根から放出して、可溶化したリン酸を吸収します。(「作物の栄養生理最前線」)

リン酸塩は土壌中で比較的移動しない物質で、直ちに溶脱してしまうことはありません。

しかし、リン酸イオンは鉄やアルミニウムイオンと結合して土壌中で速い速度で不溶性になってしまうため、植物が利用可能な量はわずかです。

この傾向は酸性土壌で強いです。水溶性のリン酸が吸収され、濃度が低下してくると不溶性のリン酸の一部が水溶性に形を変え、結果的に土壌中に芝草の生長に十分な量のリンが常に存在するという動的平衡が存在すると言われています。

刈りかすを除去しないフェアウェイのターフのほとんどは、それまでの施肥で蓄積されている土壌中の残存量が十分なうちはリン酸の投与は必要ないといわれます。

(「ターフグラスマネジメント8thエディション」)

しかし、グリーンでは刈りかすを除去しますので、春先に一度土壌分析を行い、土壌中の成分を把握したうえで、施肥計画を立てていただきたいと思います。

ティーインググラウンドが毎年すり切れてしまうのですが、何故なのですか?どうしたら良いでしょうか?

ティーインググランドがすり切れてしまう原因

- 踏圧が多い、集中する、面積が狭い

- ティマークの使い方が偏っている

- 土壌が固くなっている、排水性が悪い

- 周辺の樹木によって日陰になっている、根が侵入している、上からの滴で傷んでいる

- 肥料不足になっている

- 除草剤の土壌処理によって根の生育が影響を受けている

などが考えられます。

これらは一つの原因ではなく、それぞれが重なり合っていることも考えられます。

対策としては

- 面積に関して古いデーター(メタルスパイク使用時)ですが、アイアンクラブを使用するティーインググラウンドでは年間1000ラウンドにつき18.6㎡、ウッドでは14㎡と言われています。年間4万ラウンドとすると各約750㎡、560㎡になります。現在のソフトスパイクでは傷みは少なくなっていると思われますが、またバックティやレギュラー・フロントティなどとのバランスもありますが、その程度の面積をなんとか確保したいものです。

- ティマークの移動は、ティーインググラウンド全体を広く使って、集中させないことが大事です。特に冬から春にかけては、歩行だけでもすり切れてしまうので、保護させたい個所はローピングなどで、使用や歩行を制限することも必要です。

- 土壌が固くなると、芝の根の発達は抑制され、降雨時表面に水が溜まっている状態で踏まれると傷みやすくなります。適時コアリングなどの更新作業を行って土壌状態を改善することが必要になります。

- 日陰条件では芝の育ちは望めません。周辺の樹木を伐採して少しでも日当たりが良くなるように改善しなければなりません。また、周辺の樹木の根が芝生面に侵入してくると、芝が衰退してしまうことがあります。上方の樹木の枝から滴が落ちてくる場合も芝生面が傷むことがあります。木の根を切断することや、上の枝を取り除くことも必要になります。

- レギュラー・フロントティなど使用頻度の高い所は、より多い肥料が必要になります。ただし、芝丈が伸び過ぎないように高頻度に刈り込むことも大事で、軸刈りになってしまうと逆効果になります。成長調整剤を使うことによって軸刈りを防ぎ、茎葉密度が増えてすり切れに強くなります。

- コウライシバの状態が悪い所に、春の土壌処理を行うと芝の根を抑制して、回復を遅らせることがあります。まず芝の回復を優先的に考え、土壌処理は控えるか、もしくはコウライシバの根に影響しない薬剤を選択することが必要です。もし雑草が発生することがあるのであれば茎葉処理で対応することができます。

上記のような対策をしてもターフ維持が難しい場合は、人工芝の導入が考えられます。

最近の人工芝は、直立茎の隙間にゴムチップがすり込んであり、以前よく使われていた人工芝より違和感は少なく、耐久性もあります。

殺菌剤のラベルで、作物名の下に(生産圃場)と付いているものがありますが、なぜですか?

散布場所が生産圃場に限られる理由は、作業者以外の一般の方が農薬に触れないようにする為です。

ゴルフ場であればほぼ毎日営業しているのでプレーヤーが触れる可能性がある場所(グリーン、ティ、フェアウェイ、ラフなど)には散布することができず、ナーセリーなどのプレーヤーが触れない場所に限られます。

一般の方が触れないようにする理由は幾つかありますが、

①触れるとかぶれやすい為

②医療用の薬にも同一もしくは似たような成分の薬がある剤は、

人間の病原菌に先に農薬が触れると病原菌が耐性を得て、

医療用の薬が効き難くなる可能性がある為(抗生物質剤)などがあります。

グリーンの速さはどのように測定するのですか?

グリーンの速さの測定は、スティンプメーターを用いてゴルフボールを転がした距離の往復平均値で表されます。

測定方法は、グリーン上でまず真っ直ぐに転がるフラット(両方の距離の差が45センチメートル以内)な場所を選んで同じ方向に球を3球転がし、平均地点までの距離を測定します。

次に、平均地点から逆方向に3球転がし、同じ手順で距離を測り、その往復の平均値が測定結果になります。

もし、グリーン上にフラットな場所が見つからない場合は、凹凸のない均一な傾斜地でストレートなラインの場所を選んで測定します。

ただし傾斜が強くなるに従って、下りの距離が増えて、平均値が大きくなるので補正が必要になります。

測定は、上記と同様の手順で上りの速さと下りの速さを測定し、以下の計算式を使ってフラットな状態でのグリーンの速さに換算することができます。

(2×下り測定値×上り測定値)÷(下り測定値+上り測定値)=フラットな状態での速さ

ベントグリーンの速さのおおよその目安は次のように考えられています。

| グリーンの評価 | 一般用cm(feet) | 競技用cm(feet) |

|---|---|---|

| 速い | 300以上(9.8) | 330以上(10.8) |

| やや速い | 280(9.2) | 310(10.2) |

| 普通 | 260(8.5) | 290(9.5) |

| やや遅い | 240(7.9) | 270(8.9) |

| 遅い | 220以下(7.3) | 250以下(8.2) |

参照

Turf News No.44 1992-Apr.p.21-24

新版 ゴルフコース管理必携 p.101-102

芝生に着色剤する目的は何なのですか?

コウライシバは冬季になると休眠して冬枯れします。

ゴルフ場では、ラフの区別をはっきり見せるためにフェアウェイに着色することがあります。

この着色によって、葉の吸熱効果が高まり、休眠に入る時期が少し遅くなるとか春の芽出しが1週間ほど早くなるなどの効果はありますが、芝生育には大きく影響しません。

ベントグリーンにも冬季に着色するケースがありますが、これもグリーンの葉色の色むらを小さくするためと、霜解けを多少早くする効果があります。

着色剤に含まれる銅化合物というのは、水質に出やすいものですか?

着色剤には、緑色や青色の顔料として銅化合物(銅フタロシアニングリーン、銅フタロシアニンブルー)が含まれるものが多いようです。

銅イオンが水質に流れると魚毒性が高いとみなされますが、着色剤に含まれる銅フタロシアニンは銅イオンを遊離しないためにこれには該当しないとされています(資料:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に係わる対象化学物質の案に対する意見募集結果について。

平成12年3月厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室から)。

しかし、散布した着色剤が乾ききらない間に雨が降って流されないように注意することは大事です。

春になると毎年グリーン周りやティグランドでコウライシバの芽出し不良の所があり、そこを回復させるか張り替えるかで悩んでいます。どうしたらいいですか?

基本は前年にしっかりした芝生を作っておくことです。そうすれば、このような芽出し不良の所も少なくなると思います。しかし、皆無にはならないでしょう。

できるだけ張り替えはしたくありません。かと言って、いつまでも裸地のまま放っておくこともできません。

どちらをするかを決めるには、いつまでにそこを良くすると言う目標を定めることです。それまでに回復する見込みがあれば張り替えはしない。

回復する見込みがなければ張り替える。

しかし、張り替えが遅すぎると、張った芝生を良くする期間が不足します。

迷いに迷って結局張り替えたのは梅雨前になってしまったというのでは,恐らく来年もそこは芽出し不良でしょう。

目標とする頃までに回復しているかどうかの判断には、その広さや芝草の残り具合、その他いろいろな要因がありますが、回復するには芝草が生育しなくてはなりません。

5月中旬頃新根にひげ根が出てくれば施肥と水で生育は促進されるが、春まだ温度が低い間はどうすることもできません。

最も大切なのは貴方の過去の経験から判断することです。

但し回復させるのに絶対してはいけないことは、

その不良部分にイネ科雑草対象の発生前土壌処理の除草剤をまくことです。

ほとんどのものが新根伸長阻害をするので、芝生の回復開始が数か月遅れます。

一か八かの山勘ではなく、過去の同様な状況を気をつけて見てきた(できれば記録をして)「生きた経験」が大切です。

「当たらずと言えどもも遠からず」で「芝生の動きが読める」ことが芝生管理者には求められています。

コウライシバにネクロティックリングスポット病らしい症状が出ていますがどのように対応したらよいですか?

まずは病気の診断が重要ですが、見た目だけでネクロティックリングスポット病を判断するのは難しいので専門家の診断を受けてください。

似た症状には、ゾイシアデクラインや春はげ症などがあり、ゾイシアデクラインと本病が併発している場合もあります。

ネクロティックリングスポット病であれば秋の薬剤散布が今の所、最も有効な手段と考えられます。散布時期としては、9月終わりから11月末で有効な結果を得ており、シーズン2回、症状が重い場合は3回必要な場合もあります。

ただし、症状が重い場合は、薬剤散布により症状は軽減されますが1年では完治に至らないことが多いです。

また張替の効果はあまり期待できないようです。1件しか事例はありませんが、ソッドカッター2枚分(約6㎝)の深さで張り替えた場合は約2年で再発しています。

また本菌が存在する深さを調べたところ少なくとも地下14㎝(調査地点のコウライシバの根が存在する深さ)までは存在を確認しています。

本病は比較的新しい病害で、まだ不明な点も多いですが新たな情報を得次第報告していければと考えています。

フェアウェイに激発するネクロティックリングスポット病

この夏は猛暑日が続き、ベントグリーンは大変な被害を受けました。この夏のグリーンの状態は例年に比べて相当悪く、近くのコースでもそのように言っています。来年も、このような異常高温が続く夏になるのでしようか。もしもそうなるとすれば、日頃からどのような心構えをもっていたら良いのでしようか。

来年のことはよく分かりませんが、今年のような厳しい夏が続くことはないよう願っています。ただ、気候の変動幅が大きくなり、かつその回数が年々増えることは間違いありません。

そこで、我々にとって大切な日常の心構えです。

それは、この夏の苦しかった経験や意外にうまくいった原因などを整理し、"記憶"ではなく"記録"にとどめておくことです。

少しほっとした休みの日にでも、この記録を見直して色々な角度からよく考え、来年以降のグリーンの管理に生かして下さい。

ベントグリーンカラー外側のコウライシバが、毎年春には1m足らずの幅で芽出し不良や生育不良で困っています。張り替えた所は毎年張り替えです。 何か対策はありませんか?

そのようなところは、グリーンモアのターンもしづらい狭い場所が多いと思います。

砲台グリーンやバンカーがグリーンに近い所でよく見られます。

毎年毎年張り替えられているということですが、恐らく年内は芝生も維持できているが、2月ころから芝生が薄くなり、3月には裸地に近くなっているのではないでしょうか。

グリーンモアによる損傷が大きいと思います。

ターンのときのスリップで傷められます。

狭いほど傷みはきつくなります。

対策としては、コウライシバが最も傷みやすい芽出し前後の頃にスリップで傷めない事です。

そのためには、2~4月はベントグラスのグリーンカラー部分でターンしてコウライシバを傷めないようにする。

更に年3回以上太いコアリングと適量の目砂、それに肥料をしっかり与えて晩秋にはマット気味の厚い芝生にすることを試みて下さい。

夏にフェアウェイやラフの芝が枯れてきましたが、乾燥害と虫害の判別はどうしたらよいのですか?

地際に緑色の糞(古くなると茶色くなる)や細かく砕かれた芝かすが多く見られると、シバツトガやスジキリヨトウによる食害の可能性があります。

芝の茎を引っ張ってみて、簡単に抜けたり、ソッドが持ち上がるようであれば、シバオサゾウムシやコガネムシによる食害の可能性があります。

いずれも地際や土壌中をよく調べてみれば幼虫を見つけることができます。

よく分からない場合は、小面積に速効性の殺虫剤を散布すれば、虫の死骸を見つけることもできます。

また、芝生上に鳥がとまって何か捕食している場合や、雨が降っても緑が回復してこない場合は虫害の可能性が高いので注意が必要です。

最も被害が現われやすいのは8月ですが、最近は秋になって被害が現われているケースがあるので、気温が下がったからといって油断しないようにしてください。

なお、乾燥害は芝の葉が巻いて茶色くなりますが、引っ張ってみても簡単には抜けません。散水や雨が降ると自然に緑の新芽が復活してきます。

毎年数ホールのティーイングラウンドが春には裸地になり張り替えています。今年もようやく張替えが終わりましたが、来年は何とか張り替えせずに済ませる方法はありませんか?

芝生の裸地化は使用痛み>芝生の生育力の関係が続く事が原因です。

コウライシバは晩秋から早春の5ヶ月余りはほとんど生育しないので、この間の使用痛みは大きいです。

芝生を維持するには使用痛み?芝生の生育力+耐久性とすれば良いわけで、これには面積、日照も大きく影響します。

しかし、ここ10年余りはゴルフ場全体の傾向としてティーイングラウンドの管理手間を削減するために、芝生の生育を抑え気味にしているように思えます。

管理でする事は芝生の生育力を増強する事で、そのためには施肥料を増やし、コアリングを6から9月の間に3階くらい行って目砂を充分散布する事です。

秋にはマット気味になっている位施肥してください。

日照不足の場合は上記でも解決する事は難しく寒地型芝草で、この防止を図ることが多いようです。

絶対的に面積が狭い場合はどうしようもないと言うしかありません。

ベントワングリーンでは、コアリングは3月と4月のどちらがよいでしょうか?

コアリングの目的が何であれ、いずれの月でもその効果はほとんどないといえます。

ただしコアリングタインの太さでプレーコンディションへの影響は違います。

細いタインであればその影響も小さいが、太いタインでは穴も大きく、多くの目砂を必要とするので、太いタインでのコアリングはベントグラスの生育がより旺盛となる4月の方が良いといえます。

ただし大切な競技がこの頃にあれば、その点は考慮しなければなりません。(第2研究室)

冬場のグリーンに対して、シート掛けの効果はあるのですか?

シート掛けをしないからといって芝が枯れてしまうことは考えられませんが、冬場の早朝は、霜が降りたり、表層が凍ったりしてゴルフプレーに影響します。

スタート時間を遅くすればよいのでしょうが、営業の問題が絡んできます。

また、芝の葉に強く霜が付いていたり、凍ったりしている状態で踏まれると葉が傷んでしまい、茶色に変色することがあります。

そのような対策としてシート掛けの効果は高いといえます。

シートの種類によって保温効果に違いがありますか?

シートの材質によって効果の違いはあります。

アルミコーティングしたシートの方が上からの低温を遮り、地温を保ちやすいと考えられます。

表層部の地温からすると無シート区に比べて5度程度高くなることもあり、降霜、凍結を防止効果が高いといえます。

また連日してシート掛けしていると蓄熱効果で積雪が早く溶ける効果も見られます。

シート掛けで注意することがありますか?

シート掛けの問題としては、サブグリーンなどで日中もシートを掛け続けると、光が遮られて病気を誘発する場合があるので、晴天時の日中は芝生面を太陽光に晒した方がよいといえます。また相当冷え込んだ場合、シートによってはシートの裏側と芝の葉が霜や氷で引っ付き、シートを外す際に葉が引きちぎられる場合や、裏にできた氷の粒がグリーン面に散らかるケースがあります。

シートを掛ける際はそれほど人手がかかりませんが、外す際は相当重くなって手間がかかります。シート掛けに必要な面積やホール数は、ゴルフ場で判断すべきでありますが、軽くて、保温効果の高いシートが有利になります。

グリーンへのコアリング後の目砂はどれ程やるものですか?

コアリングタインの太さで違います。コアリングで抜き取る量は穴の間隔が5×5cm穴の深さ7cmとすると次のようになります。

| タイン太さ(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|

| 抜き取り量(㍑/㎡) | 0.79 | 1.41 | 2.20 | 3.17 | 4.95 |

コアリングの効果を長く続けさせるには穴の中に目砂をきちっと入れることが大切ですが、細い穴の場合現実的には殆ど砂は入りません。

砂が入らないで穴があいたままではやがて穴はふさがってしまいます。

コアリング後はプレー性との関連もあって目砂をやるのが一般的ですが 大きさにより以下のように違います。

| 6mmの場合 | 砂は穴の中に殆ど入らない。 プレー性への影響は少ないので 通常の目砂で充分 |

|---|---|

| 8mmの場合 | 目砂はあまり入らない。 プレー上多少穴が気になるので1㍑/㎡くらいが適当 |

| 10mmの場合 | 穴はプレー上、気になるのでコアリング後の目砂は必要 約2.0㍑/㎡ |

| 12mmの場合 | プレー上は同上 2.5㍑/㎡位が妥当であるが、完全に穴は埋まらない

目砂の量がかなり多いのでプレーに悪影響が出る

施行時期他 配慮が必要 |

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、混用できないのは、どれとどれでしょうか? 薬害がでることはありませんか? また、効果が低下することはありませんか?

これまでに混用の経験がない剤の場合には、混ぜて沈殿ができないかどうか、あらかじめ試してみることです。

沈殿が出来れば使えません。

芝生用殺菌剤、殺虫剤同士の混用が不可というものには、アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の場合があります。

薬剤と液肥が混用できないと言う例はほとんどありませんが、ただ、賛成の薬剤と強アルカリ性の肥料とは混用しないようにして下さい。

時には、薬害が出たり、効果が落ちたりします。「農薬便覧」の付録などには”混用事例集”と言う表がついていて 数多くの可否の事例が紹介されています。

さらに、何か疑問な点がありましたら、薬害や効果の低下を自分で確かめるか、直接メーカーや取扱い業者に尋ねてください。

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、薬害が出ることはありますか?

アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の混用は不可です。

ターフトップドライフロアブルとカシマン液剤、ゴーレット水和剤とリラークドライフロアブルも不可と言われています。

薬剤と液肥の混用が不可と言う例はほとんどありませんが、ただ酸性の薬剤とアルカリ性の珪酸肥料とは混用しないようにして下さい。

ペンクロスのベントグリーンに数年前からインターシードでの品種変換を試みています。発芽しているのは確認しているのですが、いつの間にか無くなっているようです。何故でしょうか?

種からの発芽は水と温度があればします。でもその後が問題です。

インターシードはオーバーシードと違って同じ種類の芝草で行いますので、生育時期は同じです。ベントグリーンとして生育してきた芝草と発芽したばかりの幼い芝草がその場で生存競争をする訳です。

ベントグリーンに元からある芝草が何らかの原因でかなり弱っていると、発芽したばかりの若い芝草もそこで定着し生活を続けられるかもしれませんが、元の芝草が元気であれば、特に生育旺盛な4~6月には幼くて若い芝草は生存競争に負けてしまうでしょう。つまり消えてしまいます。

大人と幼稚園児が喧嘩して幼稚園児が勝つことは難しいのと同じでしょう。

どちらが生き残るかは両者の生存競争です。

ベントグリーンとして特に不良でない芝生にインターシードして、それをそこに定着させることで、グリーンの品種変換を成功させることは難しいでしょう。

しかし、インターシードを否定するものではありません。グリーンの損傷程度によっては張り替えや自然回復を待つのではなく、インターシードでの補修がその対策として行われています。でも、ほぼ満足できる結果は少ないのが現状です。

ベントグリーンのターフ維持には、このインターシードでの補修方法を確立することは大きな課題ともいえます。

グリーン上で濃緑色のスポットが目立ちます。何が原因ですか?

・コアリング跡

コアリング後に目砂を入れたところでは、水はけがよくなり新鮮な空気が入ります。そのため芝の生育が良くなり、目砂でふさいだ穴の上に芝が伸びてきたときに、濃緑色のスポットが列になって見られます。

・肥料

グリーン周りに散布した粒肥がグリーン内に侵入したことで、芝の生育が上がり、スポットとして現れることがあります。

・鳥の糞

サギやカワウなどのある程度大きな鳥の糞には、栄養素が多く含まれます。糞が落ちたところでは多量の肥料が落ちたことと同義で、一度は濃度障害で枯れることがありますが、芝の生育が良くなり濃緑色になります。

生育が良くなることで周りと比べて伸びやすくなるため、軸刈りになりやすいです。グリーンを刈る時、糞に気が付いたら取り除くようにしましょう。

フェアウェイの目砂は必要でしょうか? もし散布しなかったらどのようになるのでしょうか?

雑草

芝の張替えを行った個所を刈込んだところ、部分的に削られて刈上がりが悪くなりました。どうしたらよいですか?

基盤に小さな凹凸が残っている、あるいは張芝の厚みが異なると、どうしても高い個所が低刈になって刈上がりが悪くなります。そのまま上から転圧をかけても凹凸はなかなか解消されません。刈高を上げるか、手目砂で芝生面を平らに整えるか、もしくは太いコアリングを行った後に転圧して基盤や芝生面を平らにするかになります。ただし、コアリング時に張芝が剝がれてしまう場合は、根が活着するまで待った方がよいと考えられます。

フェアウェイにワダチ(作業機械のタイヤによる窪地)ができてしまいました。どうすれば良いでしょうか?

冬場の散水は必要ですか、必要な場合に注意することはありますか?

冬場は湿度が低く、風がよく吹くと土壌が非常に乾きやすくなります。ベントグラスの冬場の水吸収量は夏場に比べると減りますが、日中暖かい時にはある程度吸水します。床砂が長く乾いてしまうと葉は細く、くすんだような葉色になります。また、すぐにベントグラスが枯れてしまうことはありませんが、乾燥しすぎると床砂にドライスポットが発生して春以降まで影響が残る原因にもなります。適時床砂の湿り具合を確認し、もし土壌水分計で5~7%以下に乾いている場合は暖かい日に軽く散水することが必要になります。ただし夕方の散水や過剰な散水は凍結しやすくなるので注意が必要です。コウライシバの場合は、休眠中で水吸収がほとんどなく散水は必要ではありませんが、床が砂の場合はベントグラス同様に乾かし過ぎると春の萌芽が不均一になることがあるので散水が必要になることも考えられます。

梅雨時期にベントグリーンの刈り込みを行っていると黄色~赤茶色で芝を削ったような症状が現れます。軸刈りと思いますが軸刈りになる要因はなんですか。また軸刈りになった時の対応策はありますか。

一般的に梅雨時期は降雨や曇りの日が多く、日照不良により芝が徒長しやすくなります。

更にベントグラスの品種によっては高密度のターフを形成しやすいなどでマット状態になりやすい条件に季節的な要因が加わり、軸刈りが起こりやすくなります。

また、乗用モアで刈り込む場合や、手押しモアであっても刈りカスをバケットに溜まったまま刈り込みを続けることや、雨中で芝生面に水を含んだ状態の時に刈った場合にも軸刈りが起こりやすいです。

軸刈りとは芝生の生長点以下で刈ってしまうことで、枯れたような状況となり、特に梅雨後半で起きてしまうと9月以降まで回復しないことが多いです。

軸刈りが起きる場合には、写真1のようにグリーンの外側に近いカーブになっている所から急に軸刈りになる場合もありますが、最初は小規模(写真2)で発生していた所を繰り返し刈り込むことでローラーと接地する面が下がり、軸刈りの範囲が広くなることや、より深く刈り取ってしまう場合もあります。

夏季に向けて、あるいは細菌病対策として3.5㎜から4.5㎜になど刈高を上げた場合にも軸刈りになることがあります。

薄目砂等を定期的に施用しながら刈高を調整する必要があります。

軸刈りを起こさなくするための対策には以下のことが考えられます。

- 6月中は芝密度が増えすぎないように、グルーマーやバーチカル、併せて目砂の施用。ベントグラスにとって最も生育量が増える時期に加え、施肥や抑制剤を利用しているとマット気味~マットになりやすい。更新作業で芝密度を調整し、定期的な薄目砂を施用する。

- 梅雨時期から梅雨明け頃まで定期的な薄目砂を行い、生長点を高くしない。7月になるとバーチカル作業はできなくなる。様子を見ながらグルーマー程度は可能。梅雨による日照不良で芝が徒長しやすくなるので、薄目砂を施用し生長点が高くならないようにする。

- 雨中や芝が水を含んだ状態で刈り込みをしない。 芝生が水を含んだ状態でモアの重量がかかると沈みやすくなり、設定した高さより低く刈り込むことで軸刈りが起こる。

- 集草バケットがいっぱいになるまで刈りカスを溜めない。 バケットに刈りカスを溜めたまま刈り込みを続けると、モアの重量が増して軸刈りの原因となる。刈りカスはこまめに捨てる。

- 可能であれば、フロントローラーを溝のないものに交換する。ハイカットモアなど、軸刈りが起こりにくい構造の機械を利用する。

ベントグリーンの床土は湿っているのですが、芝が萎れてきます。何か原因があるのでしょうか?

例えば、

①根が短く、土壌の水分を吸水できない。

②根が何らかの影響(乾燥害、病害、薬害、濃度障害など)を受けて弱り、水を吸収できない。

③土壌の吸着力が強く、根が速やかに吸水できない。

④送風機などで蒸散が多くなり、根の吸水が追い付かない。

などが考えられますが、床土が湿っているのであれば根が弱っている可能性が高いと考えられます。

対策としては、根の活性を戻すために活性剤や発根促進剤などの処理とともに、適度な水分を維持できるようなこまめな散水を行うことが必要になります。

夏場であれば気温が高く、根の活性が戻るには難しいといえますが、現在残っている根をこれ以上衰弱させない管理(過散水、低刈、転圧、すり切れなどの回避)が求められます。

ラフにしていたところをフェアウェイの高さで刈下げたいのですが、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

ノシバやコウライシバに強い刈下げを行うと、芝にダメージを与えることになって枯れてしまうことがあります。

一般的にラフの所をフェアウェイの高さに刈下げる場合、1~2月頃のノシバやコウライシバが休眠している時期に行うのが安全です。

ただし、それでも春に新芽が生え揃うまで時間がかかり、フェアウェイの状態になるまでには梅雨明け頃までかかるとかかると思われます。

生育シーズンに刈下げたい場合は、刈高を現状の草丈の2/3から1/2程度以内の高さで徐々に刈下げていくことが安全になります。

一回でそれ以上に刈下げてしまうと軸刈で枯れてしまって最終的に張替えに至ることがあります。

また、ラフがマット化していると強い軸刈になりやすくなり、前もってしっかりとした目砂を散布しておくとより安全になります。

アプローチ部の刈下げ(5月の状態)

バンカーが水溜まりになります。原因と対策を教えてください。

バンカーの排水性が悪くなる原因は、バンカー底部に設けられている排水マスや排水管に泥やサッチなどが堆積して、水が抜けない状態になっているからです。

降雨などの水がバンカーに流れ込みやすい地形であると、水と一緒に泥やサッチも流れ込んで徐々に堆積していきます。

また、バンカー均しの際にバンカー基盤土を掻き出してしまう場合やバンカー砂が流れて基盤土を露出させてしまうと泥が堆積する原因になります。

対策としては、水溜まりになる部分のバンカー砂を取り出し、排水マスなどの上に堆積している泥やサッチなどを取り除くことです。

また、降雨の水がバンカーに流れ込みにくい地形にすることやバンカー砂の厚みを常に確保しておく必要もあります。

土壌は湿っているのですが、芝生に乾燥害が発生することはありますか?

あり得ます。

特に夏場のベントグリーン管理でそのような問題が出てきます。

おそらく、根の吸水機能が低下していると考えられます。

土壌に水分があっても根は十分に吸水できず、茎葉部は萎れることになります。根の吸水機能低下の原因には、根が病害虫や乾燥を受けて弱っていた、根が肥料や農薬による濃度障害を受けていた、ベントグラスであれば地温が高くなり過ぎて衰弱してしまった、もともとの根生育が短小であった、など色々なことが考えられます。

その他にも、風が強くて根からの吸水よりも葉からの乾きが強過ぎれば乾燥することも考えられます。

もし、夏場にそのような状況になってしまった場合は、新根が再生してくるまで慎重に管理しなければなりません。

そのためには土壌水分を切らすことはできず、水量は少なくてもこまめな散水管理が必要になります。

水分が多すぎるとターフ面が軟らかくなり過ぎて、藻や病害が発生しやすくなるので注意がいります。

また、刈高を上げる、発根促進剤の利用、高温回避のための送風機(乾燥に注意)やシート掛け、シリンジングなどは有効になると考えられます。

ただし、茎葉部を急激に生育促進させるものは根の生育が追い付かなくなる可能性もあるので、新根の発達が確認できるまで低濃度で管理することが良いと考えられます。

なお、ベントグリーンの場合、根が弱っている状態で急いでコアリングを実施してしまうと、

逆にターフを弱らしてしまうことがあるので気温が低下して新根が動き出すのを確認してから実施する方が安全になります。

夏を向かえるまでに散水分布調査をしたいのですが、どうしたらよいですか?

グリーン面に小さな容器を碁盤目状に並べて、通常の散水時間でスプリンクラーを作動させてください。

容器の形は問いませんが、できるだけ口が大きくて上側と底までが同じ大きさのものが適当です。

設置する容器の数は多い方が正しい散水分布を調べることができます。

散水後、容器に溜まった水量(深さ)を計測し、その数値を図面上に記入してください。

そして図面上で同じ数値のところを結んで等高線を描き、それぞれ同じ水量になっている範囲を色分けすると、散水量の分布が分かりやすくなります。

また、碁盤目状に細分してそれぞれの散水量で色分けしても分かりやすいです。

なお、風の向きや強さ、あるいは水圧の関係で散水分布が違ってくる可能性があり、できるだけ夏の状況に近い条件の時に調査することが望ましい。

調査後、散水量に大きな格差が現れている場合や、ほとんど散水の少ない個所が見つかれば、スプリンクラーヘッド位置の移設や増設、ノズルの交換などを検討する必要があります。

また、夏に乾燥害が現れやすい個所や藻が多く発生しやすい個所があれば、夕方に容器を設置しておいて早朝に溜まった水量を計測することで、散水量が少ないとか多過ぎるなどの散水量の違いを確認することもできます。

リモートセンシングって何?

リモートセンシングというのは、対象物を遠隔(remote)から接触することなく計測(sensing)する技術のことです。

一般的には地球の状態を知るために、人工衛星や航空機にセンサー(測定器)を搭載して観測します。

太陽光も電磁波ですが、電磁波には可視光(人間の目に見える光)をはじめ、X線、紫外線、赤外線、マイクロ波などがあります。

地球上のすべての物質が、種類や状態に応じて、異なる波長の電磁波を反射、散乱、吸収、透過あるいは放射するという、物質固有の分光特性を持つので、これを観測し、解析することで対象物の種類や性質を推定します。

例として地表面を構成する水、土壌、植生について、可視光から短波長赤外線までの分光反射率を測定すると、水の反射率は水中に含まれる物質の種類や量によって複雑に変化しますが、全体的に低く、可視・近赤外よりも長い波長ではほぼゼロになります。

土壌の反射率は、波長が長くなるにつれ高くなります。

植生の場合は、青(波長450nm)と赤(波長650nm)付近の光(電磁波)がクロロフィルによって吸収され、緑(波長550nm)付近の光(電磁波)の反射率が高くなります。

植物の葉が緑に見えるのはこのためです。

また、植生の場合は近赤外域に高い反射率があり、これは葉の細胞構造に由来します。

この分光特性を利用して、すでに地上で、芝の緑色度(正規植生指数;NDVI)を測定する機械も利用されています。

近頃のドローン(drone;小型無人飛行機)の出現で、より身近にリモートセンシングの技術の活用が可能になると思われます。

ドローンの方が衛星の場合よりも計測範囲は小さいですが、近くから計測でき、分解能も良く、天気の影響が少なく、価格もお手頃なので利用しやすいです。朝、GPSやセンサーを搭載したドローンをゴルフ場のコース全体に飛ばし、土壌温度や土壌水分のデータを蓄積して、潅水作業の的確な調節を行ったり、熱画像を撮影して、病原菌の感染箇所やドライスポットを検出し、農薬の散布も行うということも現実味を帯びた時代になってきています。

<参考>

国立環境研究所ホームページ

ゴルフ場セミナー2017年4月号 WORLD WAVE連載204 リモートコントロール

冬になると枯れてしまうコウライシバやノシバに秋遅く施肥するのが有益なのはなぜですか?

コウライシバ等で春に新芽や新根が出て伸びるのは、前年の秋に光合成でつくられた養分を茎に貯えて、それを使っているのです。

この貯蔵養分が多いほど、春の芽が出た後の生育は良好です。

コウライシバがこの養分を最も効率よく貯えるのは、葉が伸びるのが少なくなって、まだ葉が緑色をしている仲秋から晩秋の頃です。

この頃に肥料をやってしっかり光合成をさせて養分を貯えさせる。

これを晩秋施肥と言って近年は良く勧められています。

但し、日照不足のところでは光合成も弱いので、この有効性はほとんど期待できず、場合によっては逆に悪くなることもあります。

秋の施肥は春の施肥程芝生は伸びないので、芝刈りが大変ということはありません。

一般的には秋遅くまで緑色を維持し、春の芽出しも早くなります。

芝生の良く伸びるような梅雨の頃には肥効も切れていることでしょう。

春の施肥は梅雨の頃によく生育させて芝生を作る施肥。

対して秋の施肥は芝生を維持する施肥と考えていいでしょう。

これはバミューダグラスやベントグラスにも同様のことが言えます。

グリーンのコンパクションはどのように測定するのですか?

グリーンのコンパクションは、硬度計を用いて測定します。

硬度計には、先端についた細い針をグリーン面に挿入するペネトロメーター、円錐形の先端をグリーン面に突き刺す山中式土壌硬度計、最近USGAが考案したもので、金属球を一定の高さから落下させて、その時に芝生面が凹む深さを計測する計測器(TruFirm)などがあります。

国内のゴルフトーナメント開催時には、以前はペネトロメーターが使われていましたが、最近は山中式土壌硬度計がよく使われています。

山中式土壌硬度計は、もともと農作物の根が健全に育つための土の硬さを調べるために使われていたものです。

グリーンのコンパクションと山中式土壌硬度計による計測値との関係は、平成20年度KGU主催アマチュア競技において参加者1274名からの聞き取り調査とグリーンの計測値から、以下の表1のように暫定評価しています(ターフニュースNo106号参照)。

表1 グリーンのコンパクション評価と土壌硬度(H20年関西グリーン研究所調査)

| 評価 | 硬度mm(山中式土壌硬度計) |

|---|---|

| 普通 | 一般用 22~23競技用 23~24 |

| やや硬い | 一般用 23~24競技用 24~25 |

*山中式土壌硬度計の使用方法は、硬度計の先端をグリーン面に垂直にゆっくり差し込み、末端まで差し込んだ時の数値を読み取ります。

数値の単位は、mmとkg/cm3表示がありますが、一般にはmm表示で通用します。

グリーンのコンパクションは、土壌水分やサッチ、マットの程度によって変化するので、できるだけ数多く計測することが望まれます。

ペネトロメーター

山中式土壌硬度計

山中式土壌硬度計

TruFirm

ディボット跡の正しい修復方法を教えてください。

ディボット跡をそのままにしておくと、芝地に窪地ができて、打球がその中に止まるとプレーに支障を与えます。

速やかに砂を投入して、平らな芝地に戻すことが必要です。

修復方法に規則はありませんが、ディボット砂が少な過ぎても、多過ぎても問題が残ります。

多過ぎる場合、打球近くにあるディボット砂を取り除くとライの改善になることも考えられます。

また、芝刈機の刃を傷めることにもなります。

ディボット砂を投入した直後に、芝地と同じ高さになるように足で踏み均しておくことが正しい方法になります。

①ディボット跡

②ディボット砂を投入

③足で踏み均す

④完成

少なすぎる例

多過ぎる例

リン酸肥料はいつやるのがよいのですか?

リン酸は植物の代謝過程において、エネルギー保持や輸送にかかわるATP(アデノシン三リン酸)や核酸を構成する重要な物質です。

リンは植物体内を移動する性質を持っているので、植物体内の細胞の液胞で貯蔵されて繰り返し利用されます。植物体内でリンの濃度が最も高いのは、新しい細胞の生産が行われる分裂組織、芽や根の先端部です。

リンの欠乏が最も明瞭に現れるのは、芝草の初期生育時です。

欠乏すると生育が遅れ、葉の色が暗くなったり赤みを帯びたり、葉身が細くなります。

ですので、日本芝の春先の芽立ち期やベントグラスの春と秋の根の発根時にやるのが良いのではないかと考えます。

夏場に根上がりを起こしたり、酸欠で根が傷んでしまっている場合には、葉面から吸収されやすい亜リン酸肥料を使い、速やかな吸収を図るのが良いとされています。

植物体内のリン酸イオンの欠乏によって、リン酸吸収に関与するリン酸トランスポーターが誘導されます。

また、リン酸欠乏下では植物は有機態リンを分解する酵素(ホスファターゼ)を放出したり、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸を根から放出して、可溶化したリン酸を吸収します。(「作物の栄養生理最前線」)

リン酸塩は土壌中で比較的移動しない物質で、直ちに溶脱してしまうことはありません。

しかし、リン酸イオンは鉄やアルミニウムイオンと結合して土壌中で速い速度で不溶性になってしまうため、植物が利用可能な量はわずかです。

この傾向は酸性土壌で強いです。水溶性のリン酸が吸収され、濃度が低下してくると不溶性のリン酸の一部が水溶性に形を変え、結果的に土壌中に芝草の生長に十分な量のリンが常に存在するという動的平衡が存在すると言われています。

刈りかすを除去しないフェアウェイのターフのほとんどは、それまでの施肥で蓄積されている土壌中の残存量が十分なうちはリン酸の投与は必要ないといわれます。

(「ターフグラスマネジメント8thエディション」)

しかし、グリーンでは刈りかすを除去しますので、春先に一度土壌分析を行い、土壌中の成分を把握したうえで、施肥計画を立てていただきたいと思います。

ティーインググラウンドが毎年すり切れてしまうのですが、何故なのですか?どうしたら良いでしょうか?

ティーインググランドがすり切れてしまう原因

- 踏圧が多い、集中する、面積が狭い

- ティマークの使い方が偏っている

- 土壌が固くなっている、排水性が悪い

- 周辺の樹木によって日陰になっている、根が侵入している、上からの滴で傷んでいる

- 肥料不足になっている

- 除草剤の土壌処理によって根の生育が影響を受けている

などが考えられます。

これらは一つの原因ではなく、それぞれが重なり合っていることも考えられます。

対策としては

- 面積に関して古いデーター(メタルスパイク使用時)ですが、アイアンクラブを使用するティーインググラウンドでは年間1000ラウンドにつき18.6㎡、ウッドでは14㎡と言われています。年間4万ラウンドとすると各約750㎡、560㎡になります。現在のソフトスパイクでは傷みは少なくなっていると思われますが、またバックティやレギュラー・フロントティなどとのバランスもありますが、その程度の面積をなんとか確保したいものです。

- ティマークの移動は、ティーインググラウンド全体を広く使って、集中させないことが大事です。特に冬から春にかけては、歩行だけでもすり切れてしまうので、保護させたい個所はローピングなどで、使用や歩行を制限することも必要です。

- 土壌が固くなると、芝の根の発達は抑制され、降雨時表面に水が溜まっている状態で踏まれると傷みやすくなります。適時コアリングなどの更新作業を行って土壌状態を改善することが必要になります。

- 日陰条件では芝の育ちは望めません。周辺の樹木を伐採して少しでも日当たりが良くなるように改善しなければなりません。また、周辺の樹木の根が芝生面に侵入してくると、芝が衰退してしまうことがあります。上方の樹木の枝から滴が落ちてくる場合も芝生面が傷むことがあります。木の根を切断することや、上の枝を取り除くことも必要になります。

- レギュラー・フロントティなど使用頻度の高い所は、より多い肥料が必要になります。ただし、芝丈が伸び過ぎないように高頻度に刈り込むことも大事で、軸刈りになってしまうと逆効果になります。成長調整剤を使うことによって軸刈りを防ぎ、茎葉密度が増えてすり切れに強くなります。

- コウライシバの状態が悪い所に、春の土壌処理を行うと芝の根を抑制して、回復を遅らせることがあります。まず芝の回復を優先的に考え、土壌処理は控えるか、もしくはコウライシバの根に影響しない薬剤を選択することが必要です。もし雑草が発生することがあるのであれば茎葉処理で対応することができます。

上記のような対策をしてもターフ維持が難しい場合は、人工芝の導入が考えられます。

最近の人工芝は、直立茎の隙間にゴムチップがすり込んであり、以前よく使われていた人工芝より違和感は少なく、耐久性もあります。

殺菌剤のラベルで、作物名の下に(生産圃場)と付いているものがありますが、なぜですか?

散布場所が生産圃場に限られる理由は、作業者以外の一般の方が農薬に触れないようにする為です。

ゴルフ場であればほぼ毎日営業しているのでプレーヤーが触れる可能性がある場所(グリーン、ティ、フェアウェイ、ラフなど)には散布することができず、ナーセリーなどのプレーヤーが触れない場所に限られます。

一般の方が触れないようにする理由は幾つかありますが、

①触れるとかぶれやすい為

②医療用の薬にも同一もしくは似たような成分の薬がある剤は、

人間の病原菌に先に農薬が触れると病原菌が耐性を得て、

医療用の薬が効き難くなる可能性がある為(抗生物質剤)などがあります。

グリーンの速さはどのように測定するのですか?

グリーンの速さの測定は、スティンプメーターを用いてゴルフボールを転がした距離の往復平均値で表されます。

測定方法は、グリーン上でまず真っ直ぐに転がるフラット(両方の距離の差が45センチメートル以内)な場所を選んで同じ方向に球を3球転がし、平均地点までの距離を測定します。

次に、平均地点から逆方向に3球転がし、同じ手順で距離を測り、その往復の平均値が測定結果になります。

もし、グリーン上にフラットな場所が見つからない場合は、凹凸のない均一な傾斜地でストレートなラインの場所を選んで測定します。

ただし傾斜が強くなるに従って、下りの距離が増えて、平均値が大きくなるので補正が必要になります。

測定は、上記と同様の手順で上りの速さと下りの速さを測定し、以下の計算式を使ってフラットな状態でのグリーンの速さに換算することができます。

(2×下り測定値×上り測定値)÷(下り測定値+上り測定値)=フラットな状態での速さ

ベントグリーンの速さのおおよその目安は次のように考えられています。

| グリーンの評価 | 一般用cm(feet) | 競技用cm(feet) |

|---|---|---|

| 速い | 300以上(9.8) | 330以上(10.8) |

| やや速い | 280(9.2) | 310(10.2) |

| 普通 | 260(8.5) | 290(9.5) |

| やや遅い | 240(7.9) | 270(8.9) |

| 遅い | 220以下(7.3) | 250以下(8.2) |

参照

Turf News No.44 1992-Apr.p.21-24

新版 ゴルフコース管理必携 p.101-102

芝生に着色剤する目的は何なのですか?

コウライシバは冬季になると休眠して冬枯れします。

ゴルフ場では、ラフの区別をはっきり見せるためにフェアウェイに着色することがあります。

この着色によって、葉の吸熱効果が高まり、休眠に入る時期が少し遅くなるとか春の芽出しが1週間ほど早くなるなどの効果はありますが、芝生育には大きく影響しません。

ベントグリーンにも冬季に着色するケースがありますが、これもグリーンの葉色の色むらを小さくするためと、霜解けを多少早くする効果があります。

着色剤に含まれる銅化合物というのは、水質に出やすいものですか?

着色剤には、緑色や青色の顔料として銅化合物(銅フタロシアニングリーン、銅フタロシアニンブルー)が含まれるものが多いようです。

銅イオンが水質に流れると魚毒性が高いとみなされますが、着色剤に含まれる銅フタロシアニンは銅イオンを遊離しないためにこれには該当しないとされています(資料:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に係わる対象化学物質の案に対する意見募集結果について。

平成12年3月厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室から)。

しかし、散布した着色剤が乾ききらない間に雨が降って流されないように注意することは大事です。

春になると毎年グリーン周りやティグランドでコウライシバの芽出し不良の所があり、そこを回復させるか張り替えるかで悩んでいます。どうしたらいいですか?

基本は前年にしっかりした芝生を作っておくことです。そうすれば、このような芽出し不良の所も少なくなると思います。しかし、皆無にはならないでしょう。

できるだけ張り替えはしたくありません。かと言って、いつまでも裸地のまま放っておくこともできません。

どちらをするかを決めるには、いつまでにそこを良くすると言う目標を定めることです。それまでに回復する見込みがあれば張り替えはしない。

回復する見込みがなければ張り替える。

しかし、張り替えが遅すぎると、張った芝生を良くする期間が不足します。

迷いに迷って結局張り替えたのは梅雨前になってしまったというのでは,恐らく来年もそこは芽出し不良でしょう。

目標とする頃までに回復しているかどうかの判断には、その広さや芝草の残り具合、その他いろいろな要因がありますが、回復するには芝草が生育しなくてはなりません。

5月中旬頃新根にひげ根が出てくれば施肥と水で生育は促進されるが、春まだ温度が低い間はどうすることもできません。

最も大切なのは貴方の過去の経験から判断することです。

但し回復させるのに絶対してはいけないことは、

その不良部分にイネ科雑草対象の発生前土壌処理の除草剤をまくことです。

ほとんどのものが新根伸長阻害をするので、芝生の回復開始が数か月遅れます。

一か八かの山勘ではなく、過去の同様な状況を気をつけて見てきた(できれば記録をして)「生きた経験」が大切です。

「当たらずと言えどもも遠からず」で「芝生の動きが読める」ことが芝生管理者には求められています。

コウライシバにネクロティックリングスポット病らしい症状が出ていますがどのように対応したらよいですか?

まずは病気の診断が重要ですが、見た目だけでネクロティックリングスポット病を判断するのは難しいので専門家の診断を受けてください。

似た症状には、ゾイシアデクラインや春はげ症などがあり、ゾイシアデクラインと本病が併発している場合もあります。

ネクロティックリングスポット病であれば秋の薬剤散布が今の所、最も有効な手段と考えられます。散布時期としては、9月終わりから11月末で有効な結果を得ており、シーズン2回、症状が重い場合は3回必要な場合もあります。

ただし、症状が重い場合は、薬剤散布により症状は軽減されますが1年では完治に至らないことが多いです。

また張替の効果はあまり期待できないようです。1件しか事例はありませんが、ソッドカッター2枚分(約6㎝)の深さで張り替えた場合は約2年で再発しています。

また本菌が存在する深さを調べたところ少なくとも地下14㎝(調査地点のコウライシバの根が存在する深さ)までは存在を確認しています。

本病は比較的新しい病害で、まだ不明な点も多いですが新たな情報を得次第報告していければと考えています。

フェアウェイに激発するネクロティックリングスポット病

この夏は猛暑日が続き、ベントグリーンは大変な被害を受けました。この夏のグリーンの状態は例年に比べて相当悪く、近くのコースでもそのように言っています。来年も、このような異常高温が続く夏になるのでしようか。もしもそうなるとすれば、日頃からどのような心構えをもっていたら良いのでしようか。

来年のことはよく分かりませんが、今年のような厳しい夏が続くことはないよう願っています。ただ、気候の変動幅が大きくなり、かつその回数が年々増えることは間違いありません。

そこで、我々にとって大切な日常の心構えです。

それは、この夏の苦しかった経験や意外にうまくいった原因などを整理し、"記憶"ではなく"記録"にとどめておくことです。

少しほっとした休みの日にでも、この記録を見直して色々な角度からよく考え、来年以降のグリーンの管理に生かして下さい。

ベントグリーンカラー外側のコウライシバが、毎年春には1m足らずの幅で芽出し不良や生育不良で困っています。張り替えた所は毎年張り替えです。 何か対策はありませんか?

そのようなところは、グリーンモアのターンもしづらい狭い場所が多いと思います。

砲台グリーンやバンカーがグリーンに近い所でよく見られます。

毎年毎年張り替えられているということですが、恐らく年内は芝生も維持できているが、2月ころから芝生が薄くなり、3月には裸地に近くなっているのではないでしょうか。

グリーンモアによる損傷が大きいと思います。

ターンのときのスリップで傷められます。

狭いほど傷みはきつくなります。

対策としては、コウライシバが最も傷みやすい芽出し前後の頃にスリップで傷めない事です。

そのためには、2~4月はベントグラスのグリーンカラー部分でターンしてコウライシバを傷めないようにする。

更に年3回以上太いコアリングと適量の目砂、それに肥料をしっかり与えて晩秋にはマット気味の厚い芝生にすることを試みて下さい。

夏にフェアウェイやラフの芝が枯れてきましたが、乾燥害と虫害の判別はどうしたらよいのですか?

地際に緑色の糞(古くなると茶色くなる)や細かく砕かれた芝かすが多く見られると、シバツトガやスジキリヨトウによる食害の可能性があります。

芝の茎を引っ張ってみて、簡単に抜けたり、ソッドが持ち上がるようであれば、シバオサゾウムシやコガネムシによる食害の可能性があります。

いずれも地際や土壌中をよく調べてみれば幼虫を見つけることができます。

よく分からない場合は、小面積に速効性の殺虫剤を散布すれば、虫の死骸を見つけることもできます。

また、芝生上に鳥がとまって何か捕食している場合や、雨が降っても緑が回復してこない場合は虫害の可能性が高いので注意が必要です。

最も被害が現われやすいのは8月ですが、最近は秋になって被害が現われているケースがあるので、気温が下がったからといって油断しないようにしてください。

なお、乾燥害は芝の葉が巻いて茶色くなりますが、引っ張ってみても簡単には抜けません。散水や雨が降ると自然に緑の新芽が復活してきます。

毎年数ホールのティーイングラウンドが春には裸地になり張り替えています。今年もようやく張替えが終わりましたが、来年は何とか張り替えせずに済ませる方法はありませんか?

芝生の裸地化は使用痛み>芝生の生育力の関係が続く事が原因です。

コウライシバは晩秋から早春の5ヶ月余りはほとんど生育しないので、この間の使用痛みは大きいです。

芝生を維持するには使用痛み?芝生の生育力+耐久性とすれば良いわけで、これには面積、日照も大きく影響します。

しかし、ここ10年余りはゴルフ場全体の傾向としてティーイングラウンドの管理手間を削減するために、芝生の生育を抑え気味にしているように思えます。

管理でする事は芝生の生育力を増強する事で、そのためには施肥料を増やし、コアリングを6から9月の間に3階くらい行って目砂を充分散布する事です。

秋にはマット気味になっている位施肥してください。

日照不足の場合は上記でも解決する事は難しく寒地型芝草で、この防止を図ることが多いようです。

絶対的に面積が狭い場合はどうしようもないと言うしかありません。

ベントワングリーンでは、コアリングは3月と4月のどちらがよいでしょうか?

コアリングの目的が何であれ、いずれの月でもその効果はほとんどないといえます。

ただしコアリングタインの太さでプレーコンディションへの影響は違います。

細いタインであればその影響も小さいが、太いタインでは穴も大きく、多くの目砂を必要とするので、太いタインでのコアリングはベントグラスの生育がより旺盛となる4月の方が良いといえます。

ただし大切な競技がこの頃にあれば、その点は考慮しなければなりません。(第2研究室)

冬場のグリーンに対して、シート掛けの効果はあるのですか?

シート掛けをしないからといって芝が枯れてしまうことは考えられませんが、冬場の早朝は、霜が降りたり、表層が凍ったりしてゴルフプレーに影響します。

スタート時間を遅くすればよいのでしょうが、営業の問題が絡んできます。

また、芝の葉に強く霜が付いていたり、凍ったりしている状態で踏まれると葉が傷んでしまい、茶色に変色することがあります。

そのような対策としてシート掛けの効果は高いといえます。

シートの種類によって保温効果に違いがありますか?

シートの材質によって効果の違いはあります。

アルミコーティングしたシートの方が上からの低温を遮り、地温を保ちやすいと考えられます。

表層部の地温からすると無シート区に比べて5度程度高くなることもあり、降霜、凍結を防止効果が高いといえます。

また連日してシート掛けしていると蓄熱効果で積雪が早く溶ける効果も見られます。

シート掛けで注意することがありますか?

シート掛けの問題としては、サブグリーンなどで日中もシートを掛け続けると、光が遮られて病気を誘発する場合があるので、晴天時の日中は芝生面を太陽光に晒した方がよいといえます。また相当冷え込んだ場合、シートによってはシートの裏側と芝の葉が霜や氷で引っ付き、シートを外す際に葉が引きちぎられる場合や、裏にできた氷の粒がグリーン面に散らかるケースがあります。

シートを掛ける際はそれほど人手がかかりませんが、外す際は相当重くなって手間がかかります。シート掛けに必要な面積やホール数は、ゴルフ場で判断すべきでありますが、軽くて、保温効果の高いシートが有利になります。

グリーンへのコアリング後の目砂はどれ程やるものですか?

コアリングタインの太さで違います。コアリングで抜き取る量は穴の間隔が5×5cm穴の深さ7cmとすると次のようになります。

| タイン太さ(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|

| 抜き取り量(㍑/㎡) | 0.79 | 1.41 | 2.20 | 3.17 | 4.95 |

コアリングの効果を長く続けさせるには穴の中に目砂をきちっと入れることが大切ですが、細い穴の場合現実的には殆ど砂は入りません。

砂が入らないで穴があいたままではやがて穴はふさがってしまいます。

コアリング後はプレー性との関連もあって目砂をやるのが一般的ですが 大きさにより以下のように違います。

| 6mmの場合 | 砂は穴の中に殆ど入らない。 プレー性への影響は少ないので 通常の目砂で充分 |

|---|---|

| 8mmの場合 | 目砂はあまり入らない。 プレー上多少穴が気になるので1㍑/㎡くらいが適当 |

| 10mmの場合 | 穴はプレー上、気になるのでコアリング後の目砂は必要 約2.0㍑/㎡ |

| 12mmの場合 | プレー上は同上 2.5㍑/㎡位が妥当であるが、完全に穴は埋まらない

目砂の量がかなり多いのでプレーに悪影響が出る

施行時期他 配慮が必要 |

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、混用できないのは、どれとどれでしょうか? 薬害がでることはありませんか? また、効果が低下することはありませんか?

これまでに混用の経験がない剤の場合には、混ぜて沈殿ができないかどうか、あらかじめ試してみることです。

沈殿が出来れば使えません。

芝生用殺菌剤、殺虫剤同士の混用が不可というものには、アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の場合があります。

薬剤と液肥が混用できないと言う例はほとんどありませんが、ただ、賛成の薬剤と強アルカリ性の肥料とは混用しないようにして下さい。

時には、薬害が出たり、効果が落ちたりします。「農薬便覧」の付録などには”混用事例集”と言う表がついていて 数多くの可否の事例が紹介されています。

さらに、何か疑問な点がありましたら、薬害や効果の低下を自分で確かめるか、直接メーカーや取扱い業者に尋ねてください。

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、薬害が出ることはありますか?

アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の混用は不可です。

ターフトップドライフロアブルとカシマン液剤、ゴーレット水和剤とリラークドライフロアブルも不可と言われています。

薬剤と液肥の混用が不可と言う例はほとんどありませんが、ただ酸性の薬剤とアルカリ性の珪酸肥料とは混用しないようにして下さい。

ペンクロスのベントグリーンに数年前からインターシードでの品種変換を試みています。発芽しているのは確認しているのですが、いつの間にか無くなっているようです。何故でしょうか?

種からの発芽は水と温度があればします。でもその後が問題です。

インターシードはオーバーシードと違って同じ種類の芝草で行いますので、生育時期は同じです。ベントグリーンとして生育してきた芝草と発芽したばかりの幼い芝草がその場で生存競争をする訳です。

ベントグリーンに元からある芝草が何らかの原因でかなり弱っていると、発芽したばかりの若い芝草もそこで定着し生活を続けられるかもしれませんが、元の芝草が元気であれば、特に生育旺盛な4~6月には幼くて若い芝草は生存競争に負けてしまうでしょう。つまり消えてしまいます。

大人と幼稚園児が喧嘩して幼稚園児が勝つことは難しいのと同じでしょう。

どちらが生き残るかは両者の生存競争です。

ベントグリーンとして特に不良でない芝生にインターシードして、それをそこに定着させることで、グリーンの品種変換を成功させることは難しいでしょう。

しかし、インターシードを否定するものではありません。グリーンの損傷程度によっては張り替えや自然回復を待つのではなく、インターシードでの補修がその対策として行われています。でも、ほぼ満足できる結果は少ないのが現状です。

ベントグリーンのターフ維持には、このインターシードでの補修方法を確立することは大きな課題ともいえます。

グリーン上で濃緑色のスポットが目立ちます。何が原因ですか?

・コアリング跡

コアリング後に目砂を入れたところでは、水はけがよくなり新鮮な空気が入ります。そのため芝の生育が良くなり、目砂でふさいだ穴の上に芝が伸びてきたときに、濃緑色のスポットが列になって見られます。

・肥料

グリーン周りに散布した粒肥がグリーン内に侵入したことで、芝の生育が上がり、スポットとして現れることがあります。

・鳥の糞

サギやカワウなどのある程度大きな鳥の糞には、栄養素が多く含まれます。糞が落ちたところでは多量の肥料が落ちたことと同義で、一度は濃度障害で枯れることがありますが、芝の生育が良くなり濃緑色になります。

生育が良くなることで周りと比べて伸びやすくなるため、軸刈りになりやすいです。グリーンを刈る時、糞に気が付いたら取り除くようにしましょう。

フェアウェイの目砂は必要でしょうか? もし散布しなかったらどのようになるのでしょうか?

土壌

芝の張替えを行った個所を刈込んだところ、部分的に削られて刈上がりが悪くなりました。どうしたらよいですか?

基盤に小さな凹凸が残っている、あるいは張芝の厚みが異なると、どうしても高い個所が低刈になって刈上がりが悪くなります。そのまま上から転圧をかけても凹凸はなかなか解消されません。刈高を上げるか、手目砂で芝生面を平らに整えるか、もしくは太いコアリングを行った後に転圧して基盤や芝生面を平らにするかになります。ただし、コアリング時に張芝が剝がれてしまう場合は、根が活着するまで待った方がよいと考えられます。

フェアウェイにワダチ(作業機械のタイヤによる窪地)ができてしまいました。どうすれば良いでしょうか?

冬場の散水は必要ですか、必要な場合に注意することはありますか?

冬場は湿度が低く、風がよく吹くと土壌が非常に乾きやすくなります。ベントグラスの冬場の水吸収量は夏場に比べると減りますが、日中暖かい時にはある程度吸水します。床砂が長く乾いてしまうと葉は細く、くすんだような葉色になります。また、すぐにベントグラスが枯れてしまうことはありませんが、乾燥しすぎると床砂にドライスポットが発生して春以降まで影響が残る原因にもなります。適時床砂の湿り具合を確認し、もし土壌水分計で5~7%以下に乾いている場合は暖かい日に軽く散水することが必要になります。ただし夕方の散水や過剰な散水は凍結しやすくなるので注意が必要です。コウライシバの場合は、休眠中で水吸収がほとんどなく散水は必要ではありませんが、床が砂の場合はベントグラス同様に乾かし過ぎると春の萌芽が不均一になることがあるので散水が必要になることも考えられます。

梅雨時期にベントグリーンの刈り込みを行っていると黄色~赤茶色で芝を削ったような症状が現れます。軸刈りと思いますが軸刈りになる要因はなんですか。また軸刈りになった時の対応策はありますか。

一般的に梅雨時期は降雨や曇りの日が多く、日照不良により芝が徒長しやすくなります。

更にベントグラスの品種によっては高密度のターフを形成しやすいなどでマット状態になりやすい条件に季節的な要因が加わり、軸刈りが起こりやすくなります。

また、乗用モアで刈り込む場合や、手押しモアであっても刈りカスをバケットに溜まったまま刈り込みを続けることや、雨中で芝生面に水を含んだ状態の時に刈った場合にも軸刈りが起こりやすいです。

軸刈りとは芝生の生長点以下で刈ってしまうことで、枯れたような状況となり、特に梅雨後半で起きてしまうと9月以降まで回復しないことが多いです。

軸刈りが起きる場合には、写真1のようにグリーンの外側に近いカーブになっている所から急に軸刈りになる場合もありますが、最初は小規模(写真2)で発生していた所を繰り返し刈り込むことでローラーと接地する面が下がり、軸刈りの範囲が広くなることや、より深く刈り取ってしまう場合もあります。

夏季に向けて、あるいは細菌病対策として3.5㎜から4.5㎜になど刈高を上げた場合にも軸刈りになることがあります。

薄目砂等を定期的に施用しながら刈高を調整する必要があります。

軸刈りを起こさなくするための対策には以下のことが考えられます。

- 6月中は芝密度が増えすぎないように、グルーマーやバーチカル、併せて目砂の施用。ベントグラスにとって最も生育量が増える時期に加え、施肥や抑制剤を利用しているとマット気味~マットになりやすい。更新作業で芝密度を調整し、定期的な薄目砂を施用する。

- 梅雨時期から梅雨明け頃まで定期的な薄目砂を行い、生長点を高くしない。7月になるとバーチカル作業はできなくなる。様子を見ながらグルーマー程度は可能。梅雨による日照不良で芝が徒長しやすくなるので、薄目砂を施用し生長点が高くならないようにする。

- 雨中や芝が水を含んだ状態で刈り込みをしない。 芝生が水を含んだ状態でモアの重量がかかると沈みやすくなり、設定した高さより低く刈り込むことで軸刈りが起こる。

- 集草バケットがいっぱいになるまで刈りカスを溜めない。 バケットに刈りカスを溜めたまま刈り込みを続けると、モアの重量が増して軸刈りの原因となる。刈りカスはこまめに捨てる。

- 可能であれば、フロントローラーを溝のないものに交換する。ハイカットモアなど、軸刈りが起こりにくい構造の機械を利用する。

ベントグリーンの床土は湿っているのですが、芝が萎れてきます。何か原因があるのでしょうか?

例えば、

①根が短く、土壌の水分を吸水できない。

②根が何らかの影響(乾燥害、病害、薬害、濃度障害など)を受けて弱り、水を吸収できない。

③土壌の吸着力が強く、根が速やかに吸水できない。

④送風機などで蒸散が多くなり、根の吸水が追い付かない。

などが考えられますが、床土が湿っているのであれば根が弱っている可能性が高いと考えられます。

対策としては、根の活性を戻すために活性剤や発根促進剤などの処理とともに、適度な水分を維持できるようなこまめな散水を行うことが必要になります。

夏場であれば気温が高く、根の活性が戻るには難しいといえますが、現在残っている根をこれ以上衰弱させない管理(過散水、低刈、転圧、すり切れなどの回避)が求められます。

ラフにしていたところをフェアウェイの高さで刈下げたいのですが、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

ノシバやコウライシバに強い刈下げを行うと、芝にダメージを与えることになって枯れてしまうことがあります。

一般的にラフの所をフェアウェイの高さに刈下げる場合、1~2月頃のノシバやコウライシバが休眠している時期に行うのが安全です。

ただし、それでも春に新芽が生え揃うまで時間がかかり、フェアウェイの状態になるまでには梅雨明け頃までかかるとかかると思われます。

生育シーズンに刈下げたい場合は、刈高を現状の草丈の2/3から1/2程度以内の高さで徐々に刈下げていくことが安全になります。

一回でそれ以上に刈下げてしまうと軸刈で枯れてしまって最終的に張替えに至ることがあります。

また、ラフがマット化していると強い軸刈になりやすくなり、前もってしっかりとした目砂を散布しておくとより安全になります。

アプローチ部の刈下げ(5月の状態)

バンカーが水溜まりになります。原因と対策を教えてください。

バンカーの排水性が悪くなる原因は、バンカー底部に設けられている排水マスや排水管に泥やサッチなどが堆積して、水が抜けない状態になっているからです。

降雨などの水がバンカーに流れ込みやすい地形であると、水と一緒に泥やサッチも流れ込んで徐々に堆積していきます。

また、バンカー均しの際にバンカー基盤土を掻き出してしまう場合やバンカー砂が流れて基盤土を露出させてしまうと泥が堆積する原因になります。

対策としては、水溜まりになる部分のバンカー砂を取り出し、排水マスなどの上に堆積している泥やサッチなどを取り除くことです。

また、降雨の水がバンカーに流れ込みにくい地形にすることやバンカー砂の厚みを常に確保しておく必要もあります。

土壌は湿っているのですが、芝生に乾燥害が発生することはありますか?

あり得ます。

特に夏場のベントグリーン管理でそのような問題が出てきます。

おそらく、根の吸水機能が低下していると考えられます。

土壌に水分があっても根は十分に吸水できず、茎葉部は萎れることになります。根の吸水機能低下の原因には、根が病害虫や乾燥を受けて弱っていた、根が肥料や農薬による濃度障害を受けていた、ベントグラスであれば地温が高くなり過ぎて衰弱してしまった、もともとの根生育が短小であった、など色々なことが考えられます。

その他にも、風が強くて根からの吸水よりも葉からの乾きが強過ぎれば乾燥することも考えられます。

もし、夏場にそのような状況になってしまった場合は、新根が再生してくるまで慎重に管理しなければなりません。

そのためには土壌水分を切らすことはできず、水量は少なくてもこまめな散水管理が必要になります。

水分が多すぎるとターフ面が軟らかくなり過ぎて、藻や病害が発生しやすくなるので注意がいります。

また、刈高を上げる、発根促進剤の利用、高温回避のための送風機(乾燥に注意)やシート掛け、シリンジングなどは有効になると考えられます。

ただし、茎葉部を急激に生育促進させるものは根の生育が追い付かなくなる可能性もあるので、新根の発達が確認できるまで低濃度で管理することが良いと考えられます。

なお、ベントグリーンの場合、根が弱っている状態で急いでコアリングを実施してしまうと、

逆にターフを弱らしてしまうことがあるので気温が低下して新根が動き出すのを確認してから実施する方が安全になります。

夏を向かえるまでに散水分布調査をしたいのですが、どうしたらよいですか?

グリーン面に小さな容器を碁盤目状に並べて、通常の散水時間でスプリンクラーを作動させてください。

容器の形は問いませんが、できるだけ口が大きくて上側と底までが同じ大きさのものが適当です。

設置する容器の数は多い方が正しい散水分布を調べることができます。

散水後、容器に溜まった水量(深さ)を計測し、その数値を図面上に記入してください。

そして図面上で同じ数値のところを結んで等高線を描き、それぞれ同じ水量になっている範囲を色分けすると、散水量の分布が分かりやすくなります。

また、碁盤目状に細分してそれぞれの散水量で色分けしても分かりやすいです。

なお、風の向きや強さ、あるいは水圧の関係で散水分布が違ってくる可能性があり、できるだけ夏の状況に近い条件の時に調査することが望ましい。

調査後、散水量に大きな格差が現れている場合や、ほとんど散水の少ない個所が見つかれば、スプリンクラーヘッド位置の移設や増設、ノズルの交換などを検討する必要があります。

また、夏に乾燥害が現れやすい個所や藻が多く発生しやすい個所があれば、夕方に容器を設置しておいて早朝に溜まった水量を計測することで、散水量が少ないとか多過ぎるなどの散水量の違いを確認することもできます。

リモートセンシングって何?

リモートセンシングというのは、対象物を遠隔(remote)から接触することなく計測(sensing)する技術のことです。

一般的には地球の状態を知るために、人工衛星や航空機にセンサー(測定器)を搭載して観測します。

太陽光も電磁波ですが、電磁波には可視光(人間の目に見える光)をはじめ、X線、紫外線、赤外線、マイクロ波などがあります。

地球上のすべての物質が、種類や状態に応じて、異なる波長の電磁波を反射、散乱、吸収、透過あるいは放射するという、物質固有の分光特性を持つので、これを観測し、解析することで対象物の種類や性質を推定します。

例として地表面を構成する水、土壌、植生について、可視光から短波長赤外線までの分光反射率を測定すると、水の反射率は水中に含まれる物質の種類や量によって複雑に変化しますが、全体的に低く、可視・近赤外よりも長い波長ではほぼゼロになります。

土壌の反射率は、波長が長くなるにつれ高くなります。

植生の場合は、青(波長450nm)と赤(波長650nm)付近の光(電磁波)がクロロフィルによって吸収され、緑(波長550nm)付近の光(電磁波)の反射率が高くなります。

植物の葉が緑に見えるのはこのためです。

また、植生の場合は近赤外域に高い反射率があり、これは葉の細胞構造に由来します。

この分光特性を利用して、すでに地上で、芝の緑色度(正規植生指数;NDVI)を測定する機械も利用されています。

近頃のドローン(drone;小型無人飛行機)の出現で、より身近にリモートセンシングの技術の活用が可能になると思われます。

ドローンの方が衛星の場合よりも計測範囲は小さいですが、近くから計測でき、分解能も良く、天気の影響が少なく、価格もお手頃なので利用しやすいです。朝、GPSやセンサーを搭載したドローンをゴルフ場のコース全体に飛ばし、土壌温度や土壌水分のデータを蓄積して、潅水作業の的確な調節を行ったり、熱画像を撮影して、病原菌の感染箇所やドライスポットを検出し、農薬の散布も行うということも現実味を帯びた時代になってきています。

<参考>

国立環境研究所ホームページ

ゴルフ場セミナー2017年4月号 WORLD WAVE連載204 リモートコントロール

冬になると枯れてしまうコウライシバやノシバに秋遅く施肥するのが有益なのはなぜですか?

コウライシバ等で春に新芽や新根が出て伸びるのは、前年の秋に光合成でつくられた養分を茎に貯えて、それを使っているのです。

この貯蔵養分が多いほど、春の芽が出た後の生育は良好です。

コウライシバがこの養分を最も効率よく貯えるのは、葉が伸びるのが少なくなって、まだ葉が緑色をしている仲秋から晩秋の頃です。

この頃に肥料をやってしっかり光合成をさせて養分を貯えさせる。

これを晩秋施肥と言って近年は良く勧められています。

但し、日照不足のところでは光合成も弱いので、この有効性はほとんど期待できず、場合によっては逆に悪くなることもあります。

秋の施肥は春の施肥程芝生は伸びないので、芝刈りが大変ということはありません。

一般的には秋遅くまで緑色を維持し、春の芽出しも早くなります。

芝生の良く伸びるような梅雨の頃には肥効も切れていることでしょう。

春の施肥は梅雨の頃によく生育させて芝生を作る施肥。

対して秋の施肥は芝生を維持する施肥と考えていいでしょう。

これはバミューダグラスやベントグラスにも同様のことが言えます。

グリーンのコンパクションはどのように測定するのですか?

グリーンのコンパクションは、硬度計を用いて測定します。

硬度計には、先端についた細い針をグリーン面に挿入するペネトロメーター、円錐形の先端をグリーン面に突き刺す山中式土壌硬度計、最近USGAが考案したもので、金属球を一定の高さから落下させて、その時に芝生面が凹む深さを計測する計測器(TruFirm)などがあります。

国内のゴルフトーナメント開催時には、以前はペネトロメーターが使われていましたが、最近は山中式土壌硬度計がよく使われています。

山中式土壌硬度計は、もともと農作物の根が健全に育つための土の硬さを調べるために使われていたものです。

グリーンのコンパクションと山中式土壌硬度計による計測値との関係は、平成20年度KGU主催アマチュア競技において参加者1274名からの聞き取り調査とグリーンの計測値から、以下の表1のように暫定評価しています(ターフニュースNo106号参照)。

表1 グリーンのコンパクション評価と土壌硬度(H20年関西グリーン研究所調査)

| 評価 | 硬度mm(山中式土壌硬度計) |

|---|---|

| 普通 | 一般用 22~23競技用 23~24 |

| やや硬い | 一般用 23~24競技用 24~25 |

*山中式土壌硬度計の使用方法は、硬度計の先端をグリーン面に垂直にゆっくり差し込み、末端まで差し込んだ時の数値を読み取ります。

数値の単位は、mmとkg/cm3表示がありますが、一般にはmm表示で通用します。

グリーンのコンパクションは、土壌水分やサッチ、マットの程度によって変化するので、できるだけ数多く計測することが望まれます。

ペネトロメーター

山中式土壌硬度計

山中式土壌硬度計

TruFirm

ディボット跡の正しい修復方法を教えてください。

ディボット跡をそのままにしておくと、芝地に窪地ができて、打球がその中に止まるとプレーに支障を与えます。

速やかに砂を投入して、平らな芝地に戻すことが必要です。

修復方法に規則はありませんが、ディボット砂が少な過ぎても、多過ぎても問題が残ります。

多過ぎる場合、打球近くにあるディボット砂を取り除くとライの改善になることも考えられます。

また、芝刈機の刃を傷めることにもなります。

ディボット砂を投入した直後に、芝地と同じ高さになるように足で踏み均しておくことが正しい方法になります。

①ディボット跡

②ディボット砂を投入

③足で踏み均す

④完成

少なすぎる例

多過ぎる例

リン酸肥料はいつやるのがよいのですか?

リン酸は植物の代謝過程において、エネルギー保持や輸送にかかわるATP(アデノシン三リン酸)や核酸を構成する重要な物質です。

リンは植物体内を移動する性質を持っているので、植物体内の細胞の液胞で貯蔵されて繰り返し利用されます。植物体内でリンの濃度が最も高いのは、新しい細胞の生産が行われる分裂組織、芽や根の先端部です。

リンの欠乏が最も明瞭に現れるのは、芝草の初期生育時です。

欠乏すると生育が遅れ、葉の色が暗くなったり赤みを帯びたり、葉身が細くなります。

ですので、日本芝の春先の芽立ち期やベントグラスの春と秋の根の発根時にやるのが良いのではないかと考えます。

夏場に根上がりを起こしたり、酸欠で根が傷んでしまっている場合には、葉面から吸収されやすい亜リン酸肥料を使い、速やかな吸収を図るのが良いとされています。

植物体内のリン酸イオンの欠乏によって、リン酸吸収に関与するリン酸トランスポーターが誘導されます。

また、リン酸欠乏下では植物は有機態リンを分解する酵素(ホスファターゼ)を放出したり、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸を根から放出して、可溶化したリン酸を吸収します。(「作物の栄養生理最前線」)

リン酸塩は土壌中で比較的移動しない物質で、直ちに溶脱してしまうことはありません。

しかし、リン酸イオンは鉄やアルミニウムイオンと結合して土壌中で速い速度で不溶性になってしまうため、植物が利用可能な量はわずかです。

この傾向は酸性土壌で強いです。水溶性のリン酸が吸収され、濃度が低下してくると不溶性のリン酸の一部が水溶性に形を変え、結果的に土壌中に芝草の生長に十分な量のリンが常に存在するという動的平衡が存在すると言われています。

刈りかすを除去しないフェアウェイのターフのほとんどは、それまでの施肥で蓄積されている土壌中の残存量が十分なうちはリン酸の投与は必要ないといわれます。

(「ターフグラスマネジメント8thエディション」)

しかし、グリーンでは刈りかすを除去しますので、春先に一度土壌分析を行い、土壌中の成分を把握したうえで、施肥計画を立てていただきたいと思います。

ティーインググラウンドが毎年すり切れてしまうのですが、何故なのですか?どうしたら良いでしょうか?

ティーインググランドがすり切れてしまう原因

- 踏圧が多い、集中する、面積が狭い

- ティマークの使い方が偏っている

- 土壌が固くなっている、排水性が悪い

- 周辺の樹木によって日陰になっている、根が侵入している、上からの滴で傷んでいる

- 肥料不足になっている

- 除草剤の土壌処理によって根の生育が影響を受けている

などが考えられます。

これらは一つの原因ではなく、それぞれが重なり合っていることも考えられます。

対策としては

- 面積に関して古いデーター(メタルスパイク使用時)ですが、アイアンクラブを使用するティーインググラウンドでは年間1000ラウンドにつき18.6㎡、ウッドでは14㎡と言われています。年間4万ラウンドとすると各約750㎡、560㎡になります。現在のソフトスパイクでは傷みは少なくなっていると思われますが、またバックティやレギュラー・フロントティなどとのバランスもありますが、その程度の面積をなんとか確保したいものです。

- ティマークの移動は、ティーインググラウンド全体を広く使って、集中させないことが大事です。特に冬から春にかけては、歩行だけでもすり切れてしまうので、保護させたい個所はローピングなどで、使用や歩行を制限することも必要です。

- 土壌が固くなると、芝の根の発達は抑制され、降雨時表面に水が溜まっている状態で踏まれると傷みやすくなります。適時コアリングなどの更新作業を行って土壌状態を改善することが必要になります。

- 日陰条件では芝の育ちは望めません。周辺の樹木を伐採して少しでも日当たりが良くなるように改善しなければなりません。また、周辺の樹木の根が芝生面に侵入してくると、芝が衰退してしまうことがあります。上方の樹木の枝から滴が落ちてくる場合も芝生面が傷むことがあります。木の根を切断することや、上の枝を取り除くことも必要になります。

- レギュラー・フロントティなど使用頻度の高い所は、より多い肥料が必要になります。ただし、芝丈が伸び過ぎないように高頻度に刈り込むことも大事で、軸刈りになってしまうと逆効果になります。成長調整剤を使うことによって軸刈りを防ぎ、茎葉密度が増えてすり切れに強くなります。

- コウライシバの状態が悪い所に、春の土壌処理を行うと芝の根を抑制して、回復を遅らせることがあります。まず芝の回復を優先的に考え、土壌処理は控えるか、もしくはコウライシバの根に影響しない薬剤を選択することが必要です。もし雑草が発生することがあるのであれば茎葉処理で対応することができます。

上記のような対策をしてもターフ維持が難しい場合は、人工芝の導入が考えられます。

最近の人工芝は、直立茎の隙間にゴムチップがすり込んであり、以前よく使われていた人工芝より違和感は少なく、耐久性もあります。

殺菌剤のラベルで、作物名の下に(生産圃場)と付いているものがありますが、なぜですか?

散布場所が生産圃場に限られる理由は、作業者以外の一般の方が農薬に触れないようにする為です。

ゴルフ場であればほぼ毎日営業しているのでプレーヤーが触れる可能性がある場所(グリーン、ティ、フェアウェイ、ラフなど)には散布することができず、ナーセリーなどのプレーヤーが触れない場所に限られます。

一般の方が触れないようにする理由は幾つかありますが、

①触れるとかぶれやすい為

②医療用の薬にも同一もしくは似たような成分の薬がある剤は、

人間の病原菌に先に農薬が触れると病原菌が耐性を得て、

医療用の薬が効き難くなる可能性がある為(抗生物質剤)などがあります。

グリーンの速さはどのように測定するのですか?

グリーンの速さの測定は、スティンプメーターを用いてゴルフボールを転がした距離の往復平均値で表されます。

測定方法は、グリーン上でまず真っ直ぐに転がるフラット(両方の距離の差が45センチメートル以内)な場所を選んで同じ方向に球を3球転がし、平均地点までの距離を測定します。

次に、平均地点から逆方向に3球転がし、同じ手順で距離を測り、その往復の平均値が測定結果になります。

もし、グリーン上にフラットな場所が見つからない場合は、凹凸のない均一な傾斜地でストレートなラインの場所を選んで測定します。

ただし傾斜が強くなるに従って、下りの距離が増えて、平均値が大きくなるので補正が必要になります。

測定は、上記と同様の手順で上りの速さと下りの速さを測定し、以下の計算式を使ってフラットな状態でのグリーンの速さに換算することができます。

(2×下り測定値×上り測定値)÷(下り測定値+上り測定値)=フラットな状態での速さ

ベントグリーンの速さのおおよその目安は次のように考えられています。

| グリーンの評価 | 一般用cm(feet) | 競技用cm(feet) |

|---|---|---|

| 速い | 300以上(9.8) | 330以上(10.8) |

| やや速い | 280(9.2) | 310(10.2) |

| 普通 | 260(8.5) | 290(9.5) |

| やや遅い | 240(7.9) | 270(8.9) |

| 遅い | 220以下(7.3) | 250以下(8.2) |

参照

Turf News No.44 1992-Apr.p.21-24

新版 ゴルフコース管理必携 p.101-102

芝生に着色剤する目的は何なのですか?

コウライシバは冬季になると休眠して冬枯れします。

ゴルフ場では、ラフの区別をはっきり見せるためにフェアウェイに着色することがあります。

この着色によって、葉の吸熱効果が高まり、休眠に入る時期が少し遅くなるとか春の芽出しが1週間ほど早くなるなどの効果はありますが、芝生育には大きく影響しません。

ベントグリーンにも冬季に着色するケースがありますが、これもグリーンの葉色の色むらを小さくするためと、霜解けを多少早くする効果があります。

着色剤に含まれる銅化合物というのは、水質に出やすいものですか?

着色剤には、緑色や青色の顔料として銅化合物(銅フタロシアニングリーン、銅フタロシアニンブルー)が含まれるものが多いようです。

銅イオンが水質に流れると魚毒性が高いとみなされますが、着色剤に含まれる銅フタロシアニンは銅イオンを遊離しないためにこれには該当しないとされています(資料:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に係わる対象化学物質の案に対する意見募集結果について。

平成12年3月厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室から)。

しかし、散布した着色剤が乾ききらない間に雨が降って流されないように注意することは大事です。

春になると毎年グリーン周りやティグランドでコウライシバの芽出し不良の所があり、そこを回復させるか張り替えるかで悩んでいます。どうしたらいいですか?

基本は前年にしっかりした芝生を作っておくことです。そうすれば、このような芽出し不良の所も少なくなると思います。しかし、皆無にはならないでしょう。

できるだけ張り替えはしたくありません。かと言って、いつまでも裸地のまま放っておくこともできません。

どちらをするかを決めるには、いつまでにそこを良くすると言う目標を定めることです。それまでに回復する見込みがあれば張り替えはしない。

回復する見込みがなければ張り替える。

しかし、張り替えが遅すぎると、張った芝生を良くする期間が不足します。

迷いに迷って結局張り替えたのは梅雨前になってしまったというのでは,恐らく来年もそこは芽出し不良でしょう。

目標とする頃までに回復しているかどうかの判断には、その広さや芝草の残り具合、その他いろいろな要因がありますが、回復するには芝草が生育しなくてはなりません。

5月中旬頃新根にひげ根が出てくれば施肥と水で生育は促進されるが、春まだ温度が低い間はどうすることもできません。

最も大切なのは貴方の過去の経験から判断することです。

但し回復させるのに絶対してはいけないことは、

その不良部分にイネ科雑草対象の発生前土壌処理の除草剤をまくことです。

ほとんどのものが新根伸長阻害をするので、芝生の回復開始が数か月遅れます。

一か八かの山勘ではなく、過去の同様な状況を気をつけて見てきた(できれば記録をして)「生きた経験」が大切です。

「当たらずと言えどもも遠からず」で「芝生の動きが読める」ことが芝生管理者には求められています。

コウライシバにネクロティックリングスポット病らしい症状が出ていますがどのように対応したらよいですか?

まずは病気の診断が重要ですが、見た目だけでネクロティックリングスポット病を判断するのは難しいので専門家の診断を受けてください。

似た症状には、ゾイシアデクラインや春はげ症などがあり、ゾイシアデクラインと本病が併発している場合もあります。

ネクロティックリングスポット病であれば秋の薬剤散布が今の所、最も有効な手段と考えられます。散布時期としては、9月終わりから11月末で有効な結果を得ており、シーズン2回、症状が重い場合は3回必要な場合もあります。

ただし、症状が重い場合は、薬剤散布により症状は軽減されますが1年では完治に至らないことが多いです。

また張替の効果はあまり期待できないようです。1件しか事例はありませんが、ソッドカッター2枚分(約6㎝)の深さで張り替えた場合は約2年で再発しています。

また本菌が存在する深さを調べたところ少なくとも地下14㎝(調査地点のコウライシバの根が存在する深さ)までは存在を確認しています。

本病は比較的新しい病害で、まだ不明な点も多いですが新たな情報を得次第報告していければと考えています。

フェアウェイに激発するネクロティックリングスポット病

この夏は猛暑日が続き、ベントグリーンは大変な被害を受けました。この夏のグリーンの状態は例年に比べて相当悪く、近くのコースでもそのように言っています。来年も、このような異常高温が続く夏になるのでしようか。もしもそうなるとすれば、日頃からどのような心構えをもっていたら良いのでしようか。

来年のことはよく分かりませんが、今年のような厳しい夏が続くことはないよう願っています。ただ、気候の変動幅が大きくなり、かつその回数が年々増えることは間違いありません。

そこで、我々にとって大切な日常の心構えです。

それは、この夏の苦しかった経験や意外にうまくいった原因などを整理し、"記憶"ではなく"記録"にとどめておくことです。

少しほっとした休みの日にでも、この記録を見直して色々な角度からよく考え、来年以降のグリーンの管理に生かして下さい。

ベントグリーンカラー外側のコウライシバが、毎年春には1m足らずの幅で芽出し不良や生育不良で困っています。張り替えた所は毎年張り替えです。 何か対策はありませんか?

そのようなところは、グリーンモアのターンもしづらい狭い場所が多いと思います。

砲台グリーンやバンカーがグリーンに近い所でよく見られます。

毎年毎年張り替えられているということですが、恐らく年内は芝生も維持できているが、2月ころから芝生が薄くなり、3月には裸地に近くなっているのではないでしょうか。

グリーンモアによる損傷が大きいと思います。

ターンのときのスリップで傷められます。

狭いほど傷みはきつくなります。

対策としては、コウライシバが最も傷みやすい芽出し前後の頃にスリップで傷めない事です。

そのためには、2~4月はベントグラスのグリーンカラー部分でターンしてコウライシバを傷めないようにする。

更に年3回以上太いコアリングと適量の目砂、それに肥料をしっかり与えて晩秋にはマット気味の厚い芝生にすることを試みて下さい。

夏にフェアウェイやラフの芝が枯れてきましたが、乾燥害と虫害の判別はどうしたらよいのですか?

地際に緑色の糞(古くなると茶色くなる)や細かく砕かれた芝かすが多く見られると、シバツトガやスジキリヨトウによる食害の可能性があります。

芝の茎を引っ張ってみて、簡単に抜けたり、ソッドが持ち上がるようであれば、シバオサゾウムシやコガネムシによる食害の可能性があります。

いずれも地際や土壌中をよく調べてみれば幼虫を見つけることができます。

よく分からない場合は、小面積に速効性の殺虫剤を散布すれば、虫の死骸を見つけることもできます。

また、芝生上に鳥がとまって何か捕食している場合や、雨が降っても緑が回復してこない場合は虫害の可能性が高いので注意が必要です。

最も被害が現われやすいのは8月ですが、最近は秋になって被害が現われているケースがあるので、気温が下がったからといって油断しないようにしてください。

なお、乾燥害は芝の葉が巻いて茶色くなりますが、引っ張ってみても簡単には抜けません。散水や雨が降ると自然に緑の新芽が復活してきます。

毎年数ホールのティーイングラウンドが春には裸地になり張り替えています。今年もようやく張替えが終わりましたが、来年は何とか張り替えせずに済ませる方法はありませんか?

芝生の裸地化は使用痛み>芝生の生育力の関係が続く事が原因です。

コウライシバは晩秋から早春の5ヶ月余りはほとんど生育しないので、この間の使用痛みは大きいです。

芝生を維持するには使用痛み?芝生の生育力+耐久性とすれば良いわけで、これには面積、日照も大きく影響します。

しかし、ここ10年余りはゴルフ場全体の傾向としてティーイングラウンドの管理手間を削減するために、芝生の生育を抑え気味にしているように思えます。

管理でする事は芝生の生育力を増強する事で、そのためには施肥料を増やし、コアリングを6から9月の間に3階くらい行って目砂を充分散布する事です。

秋にはマット気味になっている位施肥してください。

日照不足の場合は上記でも解決する事は難しく寒地型芝草で、この防止を図ることが多いようです。

絶対的に面積が狭い場合はどうしようもないと言うしかありません。

ベントワングリーンでは、コアリングは3月と4月のどちらがよいでしょうか?

コアリングの目的が何であれ、いずれの月でもその効果はほとんどないといえます。

ただしコアリングタインの太さでプレーコンディションへの影響は違います。

細いタインであればその影響も小さいが、太いタインでは穴も大きく、多くの目砂を必要とするので、太いタインでのコアリングはベントグラスの生育がより旺盛となる4月の方が良いといえます。

ただし大切な競技がこの頃にあれば、その点は考慮しなければなりません。(第2研究室)

冬場のグリーンに対して、シート掛けの効果はあるのですか?

シート掛けをしないからといって芝が枯れてしまうことは考えられませんが、冬場の早朝は、霜が降りたり、表層が凍ったりしてゴルフプレーに影響します。

スタート時間を遅くすればよいのでしょうが、営業の問題が絡んできます。

また、芝の葉に強く霜が付いていたり、凍ったりしている状態で踏まれると葉が傷んでしまい、茶色に変色することがあります。

そのような対策としてシート掛けの効果は高いといえます。

シートの種類によって保温効果に違いがありますか?

シートの材質によって効果の違いはあります。

アルミコーティングしたシートの方が上からの低温を遮り、地温を保ちやすいと考えられます。

表層部の地温からすると無シート区に比べて5度程度高くなることもあり、降霜、凍結を防止効果が高いといえます。

また連日してシート掛けしていると蓄熱効果で積雪が早く溶ける効果も見られます。

シート掛けで注意することがありますか?

シート掛けの問題としては、サブグリーンなどで日中もシートを掛け続けると、光が遮られて病気を誘発する場合があるので、晴天時の日中は芝生面を太陽光に晒した方がよいといえます。また相当冷え込んだ場合、シートによってはシートの裏側と芝の葉が霜や氷で引っ付き、シートを外す際に葉が引きちぎられる場合や、裏にできた氷の粒がグリーン面に散らかるケースがあります。

シートを掛ける際はそれほど人手がかかりませんが、外す際は相当重くなって手間がかかります。シート掛けに必要な面積やホール数は、ゴルフ場で判断すべきでありますが、軽くて、保温効果の高いシートが有利になります。

グリーンへのコアリング後の目砂はどれ程やるものですか?

コアリングタインの太さで違います。コアリングで抜き取る量は穴の間隔が5×5cm穴の深さ7cmとすると次のようになります。

| タイン太さ(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|

| 抜き取り量(㍑/㎡) | 0.79 | 1.41 | 2.20 | 3.17 | 4.95 |

コアリングの効果を長く続けさせるには穴の中に目砂をきちっと入れることが大切ですが、細い穴の場合現実的には殆ど砂は入りません。

砂が入らないで穴があいたままではやがて穴はふさがってしまいます。

コアリング後はプレー性との関連もあって目砂をやるのが一般的ですが 大きさにより以下のように違います。

| 6mmの場合 | 砂は穴の中に殆ど入らない。 プレー性への影響は少ないので 通常の目砂で充分 |

|---|---|

| 8mmの場合 | 目砂はあまり入らない。 プレー上多少穴が気になるので1㍑/㎡くらいが適当 |

| 10mmの場合 | 穴はプレー上、気になるのでコアリング後の目砂は必要 約2.0㍑/㎡ |

| 12mmの場合 | プレー上は同上 2.5㍑/㎡位が妥当であるが、完全に穴は埋まらない

目砂の量がかなり多いのでプレーに悪影響が出る

施行時期他 配慮が必要 |

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、混用できないのは、どれとどれでしょうか? 薬害がでることはありませんか? また、効果が低下することはありませんか?

これまでに混用の経験がない剤の場合には、混ぜて沈殿ができないかどうか、あらかじめ試してみることです。

沈殿が出来れば使えません。

芝生用殺菌剤、殺虫剤同士の混用が不可というものには、アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の場合があります。

薬剤と液肥が混用できないと言う例はほとんどありませんが、ただ、賛成の薬剤と強アルカリ性の肥料とは混用しないようにして下さい。

時には、薬害が出たり、効果が落ちたりします。「農薬便覧」の付録などには”混用事例集”と言う表がついていて 数多くの可否の事例が紹介されています。

さらに、何か疑問な点がありましたら、薬害や効果の低下を自分で確かめるか、直接メーカーや取扱い業者に尋ねてください。

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、薬害が出ることはありますか?

アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の混用は不可です。

ターフトップドライフロアブルとカシマン液剤、ゴーレット水和剤とリラークドライフロアブルも不可と言われています。

薬剤と液肥の混用が不可と言う例はほとんどありませんが、ただ酸性の薬剤とアルカリ性の珪酸肥料とは混用しないようにして下さい。

ペンクロスのベントグリーンに数年前からインターシードでの品種変換を試みています。発芽しているのは確認しているのですが、いつの間にか無くなっているようです。何故でしょうか?

種からの発芽は水と温度があればします。でもその後が問題です。

インターシードはオーバーシードと違って同じ種類の芝草で行いますので、生育時期は同じです。ベントグリーンとして生育してきた芝草と発芽したばかりの幼い芝草がその場で生存競争をする訳です。

ベントグリーンに元からある芝草が何らかの原因でかなり弱っていると、発芽したばかりの若い芝草もそこで定着し生活を続けられるかもしれませんが、元の芝草が元気であれば、特に生育旺盛な4~6月には幼くて若い芝草は生存競争に負けてしまうでしょう。つまり消えてしまいます。

大人と幼稚園児が喧嘩して幼稚園児が勝つことは難しいのと同じでしょう。

どちらが生き残るかは両者の生存競争です。

ベントグリーンとして特に不良でない芝生にインターシードして、それをそこに定着させることで、グリーンの品種変換を成功させることは難しいでしょう。

しかし、インターシードを否定するものではありません。グリーンの損傷程度によっては張り替えや自然回復を待つのではなく、インターシードでの補修がその対策として行われています。でも、ほぼ満足できる結果は少ないのが現状です。

ベントグリーンのターフ維持には、このインターシードでの補修方法を確立することは大きな課題ともいえます。

グリーン上で濃緑色のスポットが目立ちます。何が原因ですか?

・コアリング跡

コアリング後に目砂を入れたところでは、水はけがよくなり新鮮な空気が入ります。そのため芝の生育が良くなり、目砂でふさいだ穴の上に芝が伸びてきたときに、濃緑色のスポットが列になって見られます。

・肥料

グリーン周りに散布した粒肥がグリーン内に侵入したことで、芝の生育が上がり、スポットとして現れることがあります。

・鳥の糞

サギやカワウなどのある程度大きな鳥の糞には、栄養素が多く含まれます。糞が落ちたところでは多量の肥料が落ちたことと同義で、一度は濃度障害で枯れることがありますが、芝の生育が良くなり濃緑色になります。

生育が良くなることで周りと比べて伸びやすくなるため、軸刈りになりやすいです。グリーンを刈る時、糞に気が付いたら取り除くようにしましょう。

フェアウェイの目砂は必要でしょうか? もし散布しなかったらどのようになるのでしょうか?

生理

芝の張替えを行った個所を刈込んだところ、部分的に削られて刈上がりが悪くなりました。どうしたらよいですか?

基盤に小さな凹凸が残っている、あるいは張芝の厚みが異なると、どうしても高い個所が低刈になって刈上がりが悪くなります。そのまま上から転圧をかけても凹凸はなかなか解消されません。刈高を上げるか、手目砂で芝生面を平らに整えるか、もしくは太いコアリングを行った後に転圧して基盤や芝生面を平らにするかになります。ただし、コアリング時に張芝が剝がれてしまう場合は、根が活着するまで待った方がよいと考えられます。

フェアウェイにワダチ(作業機械のタイヤによる窪地)ができてしまいました。どうすれば良いでしょうか?

冬場の散水は必要ですか、必要な場合に注意することはありますか?

冬場は湿度が低く、風がよく吹くと土壌が非常に乾きやすくなります。ベントグラスの冬場の水吸収量は夏場に比べると減りますが、日中暖かい時にはある程度吸水します。床砂が長く乾いてしまうと葉は細く、くすんだような葉色になります。また、すぐにベントグラスが枯れてしまうことはありませんが、乾燥しすぎると床砂にドライスポットが発生して春以降まで影響が残る原因にもなります。適時床砂の湿り具合を確認し、もし土壌水分計で5~7%以下に乾いている場合は暖かい日に軽く散水することが必要になります。ただし夕方の散水や過剰な散水は凍結しやすくなるので注意が必要です。コウライシバの場合は、休眠中で水吸収がほとんどなく散水は必要ではありませんが、床が砂の場合はベントグラス同様に乾かし過ぎると春の萌芽が不均一になることがあるので散水が必要になることも考えられます。

梅雨時期にベントグリーンの刈り込みを行っていると黄色~赤茶色で芝を削ったような症状が現れます。軸刈りと思いますが軸刈りになる要因はなんですか。また軸刈りになった時の対応策はありますか。

一般的に梅雨時期は降雨や曇りの日が多く、日照不良により芝が徒長しやすくなります。

更にベントグラスの品種によっては高密度のターフを形成しやすいなどでマット状態になりやすい条件に季節的な要因が加わり、軸刈りが起こりやすくなります。

また、乗用モアで刈り込む場合や、手押しモアであっても刈りカスをバケットに溜まったまま刈り込みを続けることや、雨中で芝生面に水を含んだ状態の時に刈った場合にも軸刈りが起こりやすいです。

軸刈りとは芝生の生長点以下で刈ってしまうことで、枯れたような状況となり、特に梅雨後半で起きてしまうと9月以降まで回復しないことが多いです。

軸刈りが起きる場合には、写真1のようにグリーンの外側に近いカーブになっている所から急に軸刈りになる場合もありますが、最初は小規模(写真2)で発生していた所を繰り返し刈り込むことでローラーと接地する面が下がり、軸刈りの範囲が広くなることや、より深く刈り取ってしまう場合もあります。

夏季に向けて、あるいは細菌病対策として3.5㎜から4.5㎜になど刈高を上げた場合にも軸刈りになることがあります。

薄目砂等を定期的に施用しながら刈高を調整する必要があります。

軸刈りを起こさなくするための対策には以下のことが考えられます。

- 6月中は芝密度が増えすぎないように、グルーマーやバーチカル、併せて目砂の施用。ベントグラスにとって最も生育量が増える時期に加え、施肥や抑制剤を利用しているとマット気味~マットになりやすい。更新作業で芝密度を調整し、定期的な薄目砂を施用する。

- 梅雨時期から梅雨明け頃まで定期的な薄目砂を行い、生長点を高くしない。7月になるとバーチカル作業はできなくなる。様子を見ながらグルーマー程度は可能。梅雨による日照不良で芝が徒長しやすくなるので、薄目砂を施用し生長点が高くならないようにする。

- 雨中や芝が水を含んだ状態で刈り込みをしない。 芝生が水を含んだ状態でモアの重量がかかると沈みやすくなり、設定した高さより低く刈り込むことで軸刈りが起こる。

- 集草バケットがいっぱいになるまで刈りカスを溜めない。 バケットに刈りカスを溜めたまま刈り込みを続けると、モアの重量が増して軸刈りの原因となる。刈りカスはこまめに捨てる。

- 可能であれば、フロントローラーを溝のないものに交換する。ハイカットモアなど、軸刈りが起こりにくい構造の機械を利用する。

ベントグリーンの床土は湿っているのですが、芝が萎れてきます。何か原因があるのでしょうか?

例えば、

①根が短く、土壌の水分を吸水できない。

②根が何らかの影響(乾燥害、病害、薬害、濃度障害など)を受けて弱り、水を吸収できない。

③土壌の吸着力が強く、根が速やかに吸水できない。

④送風機などで蒸散が多くなり、根の吸水が追い付かない。

などが考えられますが、床土が湿っているのであれば根が弱っている可能性が高いと考えられます。

対策としては、根の活性を戻すために活性剤や発根促進剤などの処理とともに、適度な水分を維持できるようなこまめな散水を行うことが必要になります。

夏場であれば気温が高く、根の活性が戻るには難しいといえますが、現在残っている根をこれ以上衰弱させない管理(過散水、低刈、転圧、すり切れなどの回避)が求められます。

ラフにしていたところをフェアウェイの高さで刈下げたいのですが、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

ノシバやコウライシバに強い刈下げを行うと、芝にダメージを与えることになって枯れてしまうことがあります。

一般的にラフの所をフェアウェイの高さに刈下げる場合、1~2月頃のノシバやコウライシバが休眠している時期に行うのが安全です。

ただし、それでも春に新芽が生え揃うまで時間がかかり、フェアウェイの状態になるまでには梅雨明け頃までかかるとかかると思われます。

生育シーズンに刈下げたい場合は、刈高を現状の草丈の2/3から1/2程度以内の高さで徐々に刈下げていくことが安全になります。

一回でそれ以上に刈下げてしまうと軸刈で枯れてしまって最終的に張替えに至ることがあります。

また、ラフがマット化していると強い軸刈になりやすくなり、前もってしっかりとした目砂を散布しておくとより安全になります。

アプローチ部の刈下げ(5月の状態)

バンカーが水溜まりになります。原因と対策を教えてください。

バンカーの排水性が悪くなる原因は、バンカー底部に設けられている排水マスや排水管に泥やサッチなどが堆積して、水が抜けない状態になっているからです。

降雨などの水がバンカーに流れ込みやすい地形であると、水と一緒に泥やサッチも流れ込んで徐々に堆積していきます。

また、バンカー均しの際にバンカー基盤土を掻き出してしまう場合やバンカー砂が流れて基盤土を露出させてしまうと泥が堆積する原因になります。

対策としては、水溜まりになる部分のバンカー砂を取り出し、排水マスなどの上に堆積している泥やサッチなどを取り除くことです。

また、降雨の水がバンカーに流れ込みにくい地形にすることやバンカー砂の厚みを常に確保しておく必要もあります。

土壌は湿っているのですが、芝生に乾燥害が発生することはありますか?

あり得ます。

特に夏場のベントグリーン管理でそのような問題が出てきます。

おそらく、根の吸水機能が低下していると考えられます。

土壌に水分があっても根は十分に吸水できず、茎葉部は萎れることになります。根の吸水機能低下の原因には、根が病害虫や乾燥を受けて弱っていた、根が肥料や農薬による濃度障害を受けていた、ベントグラスであれば地温が高くなり過ぎて衰弱してしまった、もともとの根生育が短小であった、など色々なことが考えられます。

その他にも、風が強くて根からの吸水よりも葉からの乾きが強過ぎれば乾燥することも考えられます。

もし、夏場にそのような状況になってしまった場合は、新根が再生してくるまで慎重に管理しなければなりません。

そのためには土壌水分を切らすことはできず、水量は少なくてもこまめな散水管理が必要になります。

水分が多すぎるとターフ面が軟らかくなり過ぎて、藻や病害が発生しやすくなるので注意がいります。

また、刈高を上げる、発根促進剤の利用、高温回避のための送風機(乾燥に注意)やシート掛け、シリンジングなどは有効になると考えられます。

ただし、茎葉部を急激に生育促進させるものは根の生育が追い付かなくなる可能性もあるので、新根の発達が確認できるまで低濃度で管理することが良いと考えられます。

なお、ベントグリーンの場合、根が弱っている状態で急いでコアリングを実施してしまうと、

逆にターフを弱らしてしまうことがあるので気温が低下して新根が動き出すのを確認してから実施する方が安全になります。

夏を向かえるまでに散水分布調査をしたいのですが、どうしたらよいですか?

グリーン面に小さな容器を碁盤目状に並べて、通常の散水時間でスプリンクラーを作動させてください。

容器の形は問いませんが、できるだけ口が大きくて上側と底までが同じ大きさのものが適当です。

設置する容器の数は多い方が正しい散水分布を調べることができます。

散水後、容器に溜まった水量(深さ)を計測し、その数値を図面上に記入してください。

そして図面上で同じ数値のところを結んで等高線を描き、それぞれ同じ水量になっている範囲を色分けすると、散水量の分布が分かりやすくなります。

また、碁盤目状に細分してそれぞれの散水量で色分けしても分かりやすいです。

なお、風の向きや強さ、あるいは水圧の関係で散水分布が違ってくる可能性があり、できるだけ夏の状況に近い条件の時に調査することが望ましい。

調査後、散水量に大きな格差が現れている場合や、ほとんど散水の少ない個所が見つかれば、スプリンクラーヘッド位置の移設や増設、ノズルの交換などを検討する必要があります。

また、夏に乾燥害が現れやすい個所や藻が多く発生しやすい個所があれば、夕方に容器を設置しておいて早朝に溜まった水量を計測することで、散水量が少ないとか多過ぎるなどの散水量の違いを確認することもできます。

リモートセンシングって何?

リモートセンシングというのは、対象物を遠隔(remote)から接触することなく計測(sensing)する技術のことです。

一般的には地球の状態を知るために、人工衛星や航空機にセンサー(測定器)を搭載して観測します。

太陽光も電磁波ですが、電磁波には可視光(人間の目に見える光)をはじめ、X線、紫外線、赤外線、マイクロ波などがあります。

地球上のすべての物質が、種類や状態に応じて、異なる波長の電磁波を反射、散乱、吸収、透過あるいは放射するという、物質固有の分光特性を持つので、これを観測し、解析することで対象物の種類や性質を推定します。

例として地表面を構成する水、土壌、植生について、可視光から短波長赤外線までの分光反射率を測定すると、水の反射率は水中に含まれる物質の種類や量によって複雑に変化しますが、全体的に低く、可視・近赤外よりも長い波長ではほぼゼロになります。

土壌の反射率は、波長が長くなるにつれ高くなります。

植生の場合は、青(波長450nm)と赤(波長650nm)付近の光(電磁波)がクロロフィルによって吸収され、緑(波長550nm)付近の光(電磁波)の反射率が高くなります。

植物の葉が緑に見えるのはこのためです。

また、植生の場合は近赤外域に高い反射率があり、これは葉の細胞構造に由来します。

この分光特性を利用して、すでに地上で、芝の緑色度(正規植生指数;NDVI)を測定する機械も利用されています。

近頃のドローン(drone;小型無人飛行機)の出現で、より身近にリモートセンシングの技術の活用が可能になると思われます。

ドローンの方が衛星の場合よりも計測範囲は小さいですが、近くから計測でき、分解能も良く、天気の影響が少なく、価格もお手頃なので利用しやすいです。朝、GPSやセンサーを搭載したドローンをゴルフ場のコース全体に飛ばし、土壌温度や土壌水分のデータを蓄積して、潅水作業の的確な調節を行ったり、熱画像を撮影して、病原菌の感染箇所やドライスポットを検出し、農薬の散布も行うということも現実味を帯びた時代になってきています。

<参考>

国立環境研究所ホームページ

ゴルフ場セミナー2017年4月号 WORLD WAVE連載204 リモートコントロール

冬になると枯れてしまうコウライシバやノシバに秋遅く施肥するのが有益なのはなぜですか?

コウライシバ等で春に新芽や新根が出て伸びるのは、前年の秋に光合成でつくられた養分を茎に貯えて、それを使っているのです。

この貯蔵養分が多いほど、春の芽が出た後の生育は良好です。

コウライシバがこの養分を最も効率よく貯えるのは、葉が伸びるのが少なくなって、まだ葉が緑色をしている仲秋から晩秋の頃です。

この頃に肥料をやってしっかり光合成をさせて養分を貯えさせる。

これを晩秋施肥と言って近年は良く勧められています。

但し、日照不足のところでは光合成も弱いので、この有効性はほとんど期待できず、場合によっては逆に悪くなることもあります。

秋の施肥は春の施肥程芝生は伸びないので、芝刈りが大変ということはありません。

一般的には秋遅くまで緑色を維持し、春の芽出しも早くなります。

芝生の良く伸びるような梅雨の頃には肥効も切れていることでしょう。

春の施肥は梅雨の頃によく生育させて芝生を作る施肥。

対して秋の施肥は芝生を維持する施肥と考えていいでしょう。

これはバミューダグラスやベントグラスにも同様のことが言えます。

グリーンのコンパクションはどのように測定するのですか?

グリーンのコンパクションは、硬度計を用いて測定します。

硬度計には、先端についた細い針をグリーン面に挿入するペネトロメーター、円錐形の先端をグリーン面に突き刺す山中式土壌硬度計、最近USGAが考案したもので、金属球を一定の高さから落下させて、その時に芝生面が凹む深さを計測する計測器(TruFirm)などがあります。

国内のゴルフトーナメント開催時には、以前はペネトロメーターが使われていましたが、最近は山中式土壌硬度計がよく使われています。

山中式土壌硬度計は、もともと農作物の根が健全に育つための土の硬さを調べるために使われていたものです。

グリーンのコンパクションと山中式土壌硬度計による計測値との関係は、平成20年度KGU主催アマチュア競技において参加者1274名からの聞き取り調査とグリーンの計測値から、以下の表1のように暫定評価しています(ターフニュースNo106号参照)。

表1 グリーンのコンパクション評価と土壌硬度(H20年関西グリーン研究所調査)

| 評価 | 硬度mm(山中式土壌硬度計) |

|---|---|

| 普通 | 一般用 22~23競技用 23~24 |

| やや硬い | 一般用 23~24競技用 24~25 |

*山中式土壌硬度計の使用方法は、硬度計の先端をグリーン面に垂直にゆっくり差し込み、末端まで差し込んだ時の数値を読み取ります。

数値の単位は、mmとkg/cm3表示がありますが、一般にはmm表示で通用します。

グリーンのコンパクションは、土壌水分やサッチ、マットの程度によって変化するので、できるだけ数多く計測することが望まれます。

ペネトロメーター

山中式土壌硬度計

山中式土壌硬度計

TruFirm

ディボット跡の正しい修復方法を教えてください。

ディボット跡をそのままにしておくと、芝地に窪地ができて、打球がその中に止まるとプレーに支障を与えます。

速やかに砂を投入して、平らな芝地に戻すことが必要です。

修復方法に規則はありませんが、ディボット砂が少な過ぎても、多過ぎても問題が残ります。

多過ぎる場合、打球近くにあるディボット砂を取り除くとライの改善になることも考えられます。

また、芝刈機の刃を傷めることにもなります。

ディボット砂を投入した直後に、芝地と同じ高さになるように足で踏み均しておくことが正しい方法になります。

①ディボット跡

②ディボット砂を投入

③足で踏み均す

④完成

少なすぎる例

多過ぎる例

リン酸肥料はいつやるのがよいのですか?

リン酸は植物の代謝過程において、エネルギー保持や輸送にかかわるATP(アデノシン三リン酸)や核酸を構成する重要な物質です。

リンは植物体内を移動する性質を持っているので、植物体内の細胞の液胞で貯蔵されて繰り返し利用されます。植物体内でリンの濃度が最も高いのは、新しい細胞の生産が行われる分裂組織、芽や根の先端部です。

リンの欠乏が最も明瞭に現れるのは、芝草の初期生育時です。

欠乏すると生育が遅れ、葉の色が暗くなったり赤みを帯びたり、葉身が細くなります。

ですので、日本芝の春先の芽立ち期やベントグラスの春と秋の根の発根時にやるのが良いのではないかと考えます。

夏場に根上がりを起こしたり、酸欠で根が傷んでしまっている場合には、葉面から吸収されやすい亜リン酸肥料を使い、速やかな吸収を図るのが良いとされています。

植物体内のリン酸イオンの欠乏によって、リン酸吸収に関与するリン酸トランスポーターが誘導されます。

また、リン酸欠乏下では植物は有機態リンを分解する酵素(ホスファターゼ)を放出したり、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸を根から放出して、可溶化したリン酸を吸収します。(「作物の栄養生理最前線」)

リン酸塩は土壌中で比較的移動しない物質で、直ちに溶脱してしまうことはありません。

しかし、リン酸イオンは鉄やアルミニウムイオンと結合して土壌中で速い速度で不溶性になってしまうため、植物が利用可能な量はわずかです。

この傾向は酸性土壌で強いです。水溶性のリン酸が吸収され、濃度が低下してくると不溶性のリン酸の一部が水溶性に形を変え、結果的に土壌中に芝草の生長に十分な量のリンが常に存在するという動的平衡が存在すると言われています。

刈りかすを除去しないフェアウェイのターフのほとんどは、それまでの施肥で蓄積されている土壌中の残存量が十分なうちはリン酸の投与は必要ないといわれます。

(「ターフグラスマネジメント8thエディション」)

しかし、グリーンでは刈りかすを除去しますので、春先に一度土壌分析を行い、土壌中の成分を把握したうえで、施肥計画を立てていただきたいと思います。

ティーインググラウンドが毎年すり切れてしまうのですが、何故なのですか?どうしたら良いでしょうか?

ティーインググランドがすり切れてしまう原因

- 踏圧が多い、集中する、面積が狭い

- ティマークの使い方が偏っている

- 土壌が固くなっている、排水性が悪い

- 周辺の樹木によって日陰になっている、根が侵入している、上からの滴で傷んでいる

- 肥料不足になっている

- 除草剤の土壌処理によって根の生育が影響を受けている

などが考えられます。

これらは一つの原因ではなく、それぞれが重なり合っていることも考えられます。

対策としては

- 面積に関して古いデーター(メタルスパイク使用時)ですが、アイアンクラブを使用するティーインググラウンドでは年間1000ラウンドにつき18.6㎡、ウッドでは14㎡と言われています。年間4万ラウンドとすると各約750㎡、560㎡になります。現在のソフトスパイクでは傷みは少なくなっていると思われますが、またバックティやレギュラー・フロントティなどとのバランスもありますが、その程度の面積をなんとか確保したいものです。

- ティマークの移動は、ティーインググラウンド全体を広く使って、集中させないことが大事です。特に冬から春にかけては、歩行だけでもすり切れてしまうので、保護させたい個所はローピングなどで、使用や歩行を制限することも必要です。

- 土壌が固くなると、芝の根の発達は抑制され、降雨時表面に水が溜まっている状態で踏まれると傷みやすくなります。適時コアリングなどの更新作業を行って土壌状態を改善することが必要になります。

- 日陰条件では芝の育ちは望めません。周辺の樹木を伐採して少しでも日当たりが良くなるように改善しなければなりません。また、周辺の樹木の根が芝生面に侵入してくると、芝が衰退してしまうことがあります。上方の樹木の枝から滴が落ちてくる場合も芝生面が傷むことがあります。木の根を切断することや、上の枝を取り除くことも必要になります。

- レギュラー・フロントティなど使用頻度の高い所は、より多い肥料が必要になります。ただし、芝丈が伸び過ぎないように高頻度に刈り込むことも大事で、軸刈りになってしまうと逆効果になります。成長調整剤を使うことによって軸刈りを防ぎ、茎葉密度が増えてすり切れに強くなります。

- コウライシバの状態が悪い所に、春の土壌処理を行うと芝の根を抑制して、回復を遅らせることがあります。まず芝の回復を優先的に考え、土壌処理は控えるか、もしくはコウライシバの根に影響しない薬剤を選択することが必要です。もし雑草が発生することがあるのであれば茎葉処理で対応することができます。

上記のような対策をしてもターフ維持が難しい場合は、人工芝の導入が考えられます。

最近の人工芝は、直立茎の隙間にゴムチップがすり込んであり、以前よく使われていた人工芝より違和感は少なく、耐久性もあります。

殺菌剤のラベルで、作物名の下に(生産圃場)と付いているものがありますが、なぜですか?

散布場所が生産圃場に限られる理由は、作業者以外の一般の方が農薬に触れないようにする為です。

ゴルフ場であればほぼ毎日営業しているのでプレーヤーが触れる可能性がある場所(グリーン、ティ、フェアウェイ、ラフなど)には散布することができず、ナーセリーなどのプレーヤーが触れない場所に限られます。

一般の方が触れないようにする理由は幾つかありますが、

①触れるとかぶれやすい為

②医療用の薬にも同一もしくは似たような成分の薬がある剤は、

人間の病原菌に先に農薬が触れると病原菌が耐性を得て、

医療用の薬が効き難くなる可能性がある為(抗生物質剤)などがあります。

グリーンの速さはどのように測定するのですか?

グリーンの速さの測定は、スティンプメーターを用いてゴルフボールを転がした距離の往復平均値で表されます。

測定方法は、グリーン上でまず真っ直ぐに転がるフラット(両方の距離の差が45センチメートル以内)な場所を選んで同じ方向に球を3球転がし、平均地点までの距離を測定します。

次に、平均地点から逆方向に3球転がし、同じ手順で距離を測り、その往復の平均値が測定結果になります。

もし、グリーン上にフラットな場所が見つからない場合は、凹凸のない均一な傾斜地でストレートなラインの場所を選んで測定します。

ただし傾斜が強くなるに従って、下りの距離が増えて、平均値が大きくなるので補正が必要になります。

測定は、上記と同様の手順で上りの速さと下りの速さを測定し、以下の計算式を使ってフラットな状態でのグリーンの速さに換算することができます。

(2×下り測定値×上り測定値)÷(下り測定値+上り測定値)=フラットな状態での速さ

ベントグリーンの速さのおおよその目安は次のように考えられています。

| グリーンの評価 | 一般用cm(feet) | 競技用cm(feet) |

|---|---|---|

| 速い | 300以上(9.8) | 330以上(10.8) |

| やや速い | 280(9.2) | 310(10.2) |

| 普通 | 260(8.5) | 290(9.5) |

| やや遅い | 240(7.9) | 270(8.9) |

| 遅い | 220以下(7.3) | 250以下(8.2) |

参照

Turf News No.44 1992-Apr.p.21-24

新版 ゴルフコース管理必携 p.101-102

芝生に着色剤する目的は何なのですか?

コウライシバは冬季になると休眠して冬枯れします。

ゴルフ場では、ラフの区別をはっきり見せるためにフェアウェイに着色することがあります。

この着色によって、葉の吸熱効果が高まり、休眠に入る時期が少し遅くなるとか春の芽出しが1週間ほど早くなるなどの効果はありますが、芝生育には大きく影響しません。

ベントグリーンにも冬季に着色するケースがありますが、これもグリーンの葉色の色むらを小さくするためと、霜解けを多少早くする効果があります。

着色剤に含まれる銅化合物というのは、水質に出やすいものですか?

着色剤には、緑色や青色の顔料として銅化合物(銅フタロシアニングリーン、銅フタロシアニンブルー)が含まれるものが多いようです。

銅イオンが水質に流れると魚毒性が高いとみなされますが、着色剤に含まれる銅フタロシアニンは銅イオンを遊離しないためにこれには該当しないとされています(資料:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に係わる対象化学物質の案に対する意見募集結果について。

平成12年3月厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室から)。

しかし、散布した着色剤が乾ききらない間に雨が降って流されないように注意することは大事です。

春になると毎年グリーン周りやティグランドでコウライシバの芽出し不良の所があり、そこを回復させるか張り替えるかで悩んでいます。どうしたらいいですか?

基本は前年にしっかりした芝生を作っておくことです。そうすれば、このような芽出し不良の所も少なくなると思います。しかし、皆無にはならないでしょう。

できるだけ張り替えはしたくありません。かと言って、いつまでも裸地のまま放っておくこともできません。

どちらをするかを決めるには、いつまでにそこを良くすると言う目標を定めることです。それまでに回復する見込みがあれば張り替えはしない。

回復する見込みがなければ張り替える。

しかし、張り替えが遅すぎると、張った芝生を良くする期間が不足します。

迷いに迷って結局張り替えたのは梅雨前になってしまったというのでは,恐らく来年もそこは芽出し不良でしょう。

目標とする頃までに回復しているかどうかの判断には、その広さや芝草の残り具合、その他いろいろな要因がありますが、回復するには芝草が生育しなくてはなりません。

5月中旬頃新根にひげ根が出てくれば施肥と水で生育は促進されるが、春まだ温度が低い間はどうすることもできません。

最も大切なのは貴方の過去の経験から判断することです。

但し回復させるのに絶対してはいけないことは、

その不良部分にイネ科雑草対象の発生前土壌処理の除草剤をまくことです。

ほとんどのものが新根伸長阻害をするので、芝生の回復開始が数か月遅れます。

一か八かの山勘ではなく、過去の同様な状況を気をつけて見てきた(できれば記録をして)「生きた経験」が大切です。

「当たらずと言えどもも遠からず」で「芝生の動きが読める」ことが芝生管理者には求められています。

コウライシバにネクロティックリングスポット病らしい症状が出ていますがどのように対応したらよいですか?

まずは病気の診断が重要ですが、見た目だけでネクロティックリングスポット病を判断するのは難しいので専門家の診断を受けてください。

似た症状には、ゾイシアデクラインや春はげ症などがあり、ゾイシアデクラインと本病が併発している場合もあります。

ネクロティックリングスポット病であれば秋の薬剤散布が今の所、最も有効な手段と考えられます。散布時期としては、9月終わりから11月末で有効な結果を得ており、シーズン2回、症状が重い場合は3回必要な場合もあります。

ただし、症状が重い場合は、薬剤散布により症状は軽減されますが1年では完治に至らないことが多いです。

また張替の効果はあまり期待できないようです。1件しか事例はありませんが、ソッドカッター2枚分(約6㎝)の深さで張り替えた場合は約2年で再発しています。

また本菌が存在する深さを調べたところ少なくとも地下14㎝(調査地点のコウライシバの根が存在する深さ)までは存在を確認しています。

本病は比較的新しい病害で、まだ不明な点も多いですが新たな情報を得次第報告していければと考えています。

フェアウェイに激発するネクロティックリングスポット病

この夏は猛暑日が続き、ベントグリーンは大変な被害を受けました。この夏のグリーンの状態は例年に比べて相当悪く、近くのコースでもそのように言っています。来年も、このような異常高温が続く夏になるのでしようか。もしもそうなるとすれば、日頃からどのような心構えをもっていたら良いのでしようか。

来年のことはよく分かりませんが、今年のような厳しい夏が続くことはないよう願っています。ただ、気候の変動幅が大きくなり、かつその回数が年々増えることは間違いありません。

そこで、我々にとって大切な日常の心構えです。

それは、この夏の苦しかった経験や意外にうまくいった原因などを整理し、"記憶"ではなく"記録"にとどめておくことです。

少しほっとした休みの日にでも、この記録を見直して色々な角度からよく考え、来年以降のグリーンの管理に生かして下さい。

ベントグリーンカラー外側のコウライシバが、毎年春には1m足らずの幅で芽出し不良や生育不良で困っています。張り替えた所は毎年張り替えです。 何か対策はありませんか?

そのようなところは、グリーンモアのターンもしづらい狭い場所が多いと思います。

砲台グリーンやバンカーがグリーンに近い所でよく見られます。

毎年毎年張り替えられているということですが、恐らく年内は芝生も維持できているが、2月ころから芝生が薄くなり、3月には裸地に近くなっているのではないでしょうか。

グリーンモアによる損傷が大きいと思います。

ターンのときのスリップで傷められます。

狭いほど傷みはきつくなります。

対策としては、コウライシバが最も傷みやすい芽出し前後の頃にスリップで傷めない事です。

そのためには、2~4月はベントグラスのグリーンカラー部分でターンしてコウライシバを傷めないようにする。

更に年3回以上太いコアリングと適量の目砂、それに肥料をしっかり与えて晩秋にはマット気味の厚い芝生にすることを試みて下さい。

夏にフェアウェイやラフの芝が枯れてきましたが、乾燥害と虫害の判別はどうしたらよいのですか?

地際に緑色の糞(古くなると茶色くなる)や細かく砕かれた芝かすが多く見られると、シバツトガやスジキリヨトウによる食害の可能性があります。

芝の茎を引っ張ってみて、簡単に抜けたり、ソッドが持ち上がるようであれば、シバオサゾウムシやコガネムシによる食害の可能性があります。

いずれも地際や土壌中をよく調べてみれば幼虫を見つけることができます。

よく分からない場合は、小面積に速効性の殺虫剤を散布すれば、虫の死骸を見つけることもできます。

また、芝生上に鳥がとまって何か捕食している場合や、雨が降っても緑が回復してこない場合は虫害の可能性が高いので注意が必要です。

最も被害が現われやすいのは8月ですが、最近は秋になって被害が現われているケースがあるので、気温が下がったからといって油断しないようにしてください。

なお、乾燥害は芝の葉が巻いて茶色くなりますが、引っ張ってみても簡単には抜けません。散水や雨が降ると自然に緑の新芽が復活してきます。

毎年数ホールのティーイングラウンドが春には裸地になり張り替えています。今年もようやく張替えが終わりましたが、来年は何とか張り替えせずに済ませる方法はありませんか?

芝生の裸地化は使用痛み>芝生の生育力の関係が続く事が原因です。

コウライシバは晩秋から早春の5ヶ月余りはほとんど生育しないので、この間の使用痛みは大きいです。

芝生を維持するには使用痛み?芝生の生育力+耐久性とすれば良いわけで、これには面積、日照も大きく影響します。

しかし、ここ10年余りはゴルフ場全体の傾向としてティーイングラウンドの管理手間を削減するために、芝生の生育を抑え気味にしているように思えます。

管理でする事は芝生の生育力を増強する事で、そのためには施肥料を増やし、コアリングを6から9月の間に3階くらい行って目砂を充分散布する事です。

秋にはマット気味になっている位施肥してください。

日照不足の場合は上記でも解決する事は難しく寒地型芝草で、この防止を図ることが多いようです。

絶対的に面積が狭い場合はどうしようもないと言うしかありません。

ベントワングリーンでは、コアリングは3月と4月のどちらがよいでしょうか?

コアリングの目的が何であれ、いずれの月でもその効果はほとんどないといえます。

ただしコアリングタインの太さでプレーコンディションへの影響は違います。

細いタインであればその影響も小さいが、太いタインでは穴も大きく、多くの目砂を必要とするので、太いタインでのコアリングはベントグラスの生育がより旺盛となる4月の方が良いといえます。

ただし大切な競技がこの頃にあれば、その点は考慮しなければなりません。(第2研究室)

冬場のグリーンに対して、シート掛けの効果はあるのですか?

シート掛けをしないからといって芝が枯れてしまうことは考えられませんが、冬場の早朝は、霜が降りたり、表層が凍ったりしてゴルフプレーに影響します。

スタート時間を遅くすればよいのでしょうが、営業の問題が絡んできます。

また、芝の葉に強く霜が付いていたり、凍ったりしている状態で踏まれると葉が傷んでしまい、茶色に変色することがあります。

そのような対策としてシート掛けの効果は高いといえます。

シートの種類によって保温効果に違いがありますか?

シートの材質によって効果の違いはあります。

アルミコーティングしたシートの方が上からの低温を遮り、地温を保ちやすいと考えられます。

表層部の地温からすると無シート区に比べて5度程度高くなることもあり、降霜、凍結を防止効果が高いといえます。

また連日してシート掛けしていると蓄熱効果で積雪が早く溶ける効果も見られます。

シート掛けで注意することがありますか?

シート掛けの問題としては、サブグリーンなどで日中もシートを掛け続けると、光が遮られて病気を誘発する場合があるので、晴天時の日中は芝生面を太陽光に晒した方がよいといえます。また相当冷え込んだ場合、シートによってはシートの裏側と芝の葉が霜や氷で引っ付き、シートを外す際に葉が引きちぎられる場合や、裏にできた氷の粒がグリーン面に散らかるケースがあります。

シートを掛ける際はそれほど人手がかかりませんが、外す際は相当重くなって手間がかかります。シート掛けに必要な面積やホール数は、ゴルフ場で判断すべきでありますが、軽くて、保温効果の高いシートが有利になります。

グリーンへのコアリング後の目砂はどれ程やるものですか?

コアリングタインの太さで違います。コアリングで抜き取る量は穴の間隔が5×5cm穴の深さ7cmとすると次のようになります。

| タイン太さ(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|

| 抜き取り量(㍑/㎡) | 0.79 | 1.41 | 2.20 | 3.17 | 4.95 |

コアリングの効果を長く続けさせるには穴の中に目砂をきちっと入れることが大切ですが、細い穴の場合現実的には殆ど砂は入りません。

砂が入らないで穴があいたままではやがて穴はふさがってしまいます。

コアリング後はプレー性との関連もあって目砂をやるのが一般的ですが 大きさにより以下のように違います。

| 6mmの場合 | 砂は穴の中に殆ど入らない。 プレー性への影響は少ないので 通常の目砂で充分 |

|---|---|

| 8mmの場合 | 目砂はあまり入らない。 プレー上多少穴が気になるので1㍑/㎡くらいが適当 |

| 10mmの場合 | 穴はプレー上、気になるのでコアリング後の目砂は必要 約2.0㍑/㎡ |

| 12mmの場合 | プレー上は同上 2.5㍑/㎡位が妥当であるが、完全に穴は埋まらない

目砂の量がかなり多いのでプレーに悪影響が出る

施行時期他 配慮が必要 |

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、混用できないのは、どれとどれでしょうか? 薬害がでることはありませんか? また、効果が低下することはありませんか?

これまでに混用の経験がない剤の場合には、混ぜて沈殿ができないかどうか、あらかじめ試してみることです。

沈殿が出来れば使えません。

芝生用殺菌剤、殺虫剤同士の混用が不可というものには、アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の場合があります。

薬剤と液肥が混用できないと言う例はほとんどありませんが、ただ、賛成の薬剤と強アルカリ性の肥料とは混用しないようにして下さい。

時には、薬害が出たり、効果が落ちたりします。「農薬便覧」の付録などには”混用事例集”と言う表がついていて 数多くの可否の事例が紹介されています。

さらに、何か疑問な点がありましたら、薬害や効果の低下を自分で確かめるか、直接メーカーや取扱い業者に尋ねてください。

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、薬害が出ることはありますか?

アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の混用は不可です。

ターフトップドライフロアブルとカシマン液剤、ゴーレット水和剤とリラークドライフロアブルも不可と言われています。

薬剤と液肥の混用が不可と言う例はほとんどありませんが、ただ酸性の薬剤とアルカリ性の珪酸肥料とは混用しないようにして下さい。

ペンクロスのベントグリーンに数年前からインターシードでの品種変換を試みています。発芽しているのは確認しているのですが、いつの間にか無くなっているようです。何故でしょうか?

種からの発芽は水と温度があればします。でもその後が問題です。

インターシードはオーバーシードと違って同じ種類の芝草で行いますので、生育時期は同じです。ベントグリーンとして生育してきた芝草と発芽したばかりの幼い芝草がその場で生存競争をする訳です。

ベントグリーンに元からある芝草が何らかの原因でかなり弱っていると、発芽したばかりの若い芝草もそこで定着し生活を続けられるかもしれませんが、元の芝草が元気であれば、特に生育旺盛な4~6月には幼くて若い芝草は生存競争に負けてしまうでしょう。つまり消えてしまいます。

大人と幼稚園児が喧嘩して幼稚園児が勝つことは難しいのと同じでしょう。

どちらが生き残るかは両者の生存競争です。

ベントグリーンとして特に不良でない芝生にインターシードして、それをそこに定着させることで、グリーンの品種変換を成功させることは難しいでしょう。

しかし、インターシードを否定するものではありません。グリーンの損傷程度によっては張り替えや自然回復を待つのではなく、インターシードでの補修がその対策として行われています。でも、ほぼ満足できる結果は少ないのが現状です。

ベントグリーンのターフ維持には、このインターシードでの補修方法を確立することは大きな課題ともいえます。

グリーン上で濃緑色のスポットが目立ちます。何が原因ですか?

・コアリング跡

コアリング後に目砂を入れたところでは、水はけがよくなり新鮮な空気が入ります。そのため芝の生育が良くなり、目砂でふさいだ穴の上に芝が伸びてきたときに、濃緑色のスポットが列になって見られます。

・肥料

グリーン周りに散布した粒肥がグリーン内に侵入したことで、芝の生育が上がり、スポットとして現れることがあります。

・鳥の糞

サギやカワウなどのある程度大きな鳥の糞には、栄養素が多く含まれます。糞が落ちたところでは多量の肥料が落ちたことと同義で、一度は濃度障害で枯れることがありますが、芝の生育が良くなり濃緑色になります。

生育が良くなることで周りと比べて伸びやすくなるため、軸刈りになりやすいです。グリーンを刈る時、糞に気が付いたら取り除くようにしましょう。

フェアウェイの目砂は必要でしょうか? もし散布しなかったらどのようになるのでしょうか?

気象

芝の張替えを行った個所を刈込んだところ、部分的に削られて刈上がりが悪くなりました。どうしたらよいですか?

基盤に小さな凹凸が残っている、あるいは張芝の厚みが異なると、どうしても高い個所が低刈になって刈上がりが悪くなります。そのまま上から転圧をかけても凹凸はなかなか解消されません。刈高を上げるか、手目砂で芝生面を平らに整えるか、もしくは太いコアリングを行った後に転圧して基盤や芝生面を平らにするかになります。ただし、コアリング時に張芝が剝がれてしまう場合は、根が活着するまで待った方がよいと考えられます。

フェアウェイにワダチ(作業機械のタイヤによる窪地)ができてしまいました。どうすれば良いでしょうか?

冬場の散水は必要ですか、必要な場合に注意することはありますか?

冬場は湿度が低く、風がよく吹くと土壌が非常に乾きやすくなります。ベントグラスの冬場の水吸収量は夏場に比べると減りますが、日中暖かい時にはある程度吸水します。床砂が長く乾いてしまうと葉は細く、くすんだような葉色になります。また、すぐにベントグラスが枯れてしまうことはありませんが、乾燥しすぎると床砂にドライスポットが発生して春以降まで影響が残る原因にもなります。適時床砂の湿り具合を確認し、もし土壌水分計で5~7%以下に乾いている場合は暖かい日に軽く散水することが必要になります。ただし夕方の散水や過剰な散水は凍結しやすくなるので注意が必要です。コウライシバの場合は、休眠中で水吸収がほとんどなく散水は必要ではありませんが、床が砂の場合はベントグラス同様に乾かし過ぎると春の萌芽が不均一になることがあるので散水が必要になることも考えられます。

梅雨時期にベントグリーンの刈り込みを行っていると黄色~赤茶色で芝を削ったような症状が現れます。軸刈りと思いますが軸刈りになる要因はなんですか。また軸刈りになった時の対応策はありますか。

一般的に梅雨時期は降雨や曇りの日が多く、日照不良により芝が徒長しやすくなります。

更にベントグラスの品種によっては高密度のターフを形成しやすいなどでマット状態になりやすい条件に季節的な要因が加わり、軸刈りが起こりやすくなります。

また、乗用モアで刈り込む場合や、手押しモアであっても刈りカスをバケットに溜まったまま刈り込みを続けることや、雨中で芝生面に水を含んだ状態の時に刈った場合にも軸刈りが起こりやすいです。

軸刈りとは芝生の生長点以下で刈ってしまうことで、枯れたような状況となり、特に梅雨後半で起きてしまうと9月以降まで回復しないことが多いです。

軸刈りが起きる場合には、写真1のようにグリーンの外側に近いカーブになっている所から急に軸刈りになる場合もありますが、最初は小規模(写真2)で発生していた所を繰り返し刈り込むことでローラーと接地する面が下がり、軸刈りの範囲が広くなることや、より深く刈り取ってしまう場合もあります。

夏季に向けて、あるいは細菌病対策として3.5㎜から4.5㎜になど刈高を上げた場合にも軸刈りになることがあります。

薄目砂等を定期的に施用しながら刈高を調整する必要があります。

軸刈りを起こさなくするための対策には以下のことが考えられます。

- 6月中は芝密度が増えすぎないように、グルーマーやバーチカル、併せて目砂の施用。ベントグラスにとって最も生育量が増える時期に加え、施肥や抑制剤を利用しているとマット気味~マットになりやすい。更新作業で芝密度を調整し、定期的な薄目砂を施用する。

- 梅雨時期から梅雨明け頃まで定期的な薄目砂を行い、生長点を高くしない。7月になるとバーチカル作業はできなくなる。様子を見ながらグルーマー程度は可能。梅雨による日照不良で芝が徒長しやすくなるので、薄目砂を施用し生長点が高くならないようにする。

- 雨中や芝が水を含んだ状態で刈り込みをしない。 芝生が水を含んだ状態でモアの重量がかかると沈みやすくなり、設定した高さより低く刈り込むことで軸刈りが起こる。

- 集草バケットがいっぱいになるまで刈りカスを溜めない。 バケットに刈りカスを溜めたまま刈り込みを続けると、モアの重量が増して軸刈りの原因となる。刈りカスはこまめに捨てる。

- 可能であれば、フロントローラーを溝のないものに交換する。ハイカットモアなど、軸刈りが起こりにくい構造の機械を利用する。

ベントグリーンの床土は湿っているのですが、芝が萎れてきます。何か原因があるのでしょうか?

例えば、

①根が短く、土壌の水分を吸水できない。

②根が何らかの影響(乾燥害、病害、薬害、濃度障害など)を受けて弱り、水を吸収できない。

③土壌の吸着力が強く、根が速やかに吸水できない。

④送風機などで蒸散が多くなり、根の吸水が追い付かない。

などが考えられますが、床土が湿っているのであれば根が弱っている可能性が高いと考えられます。

対策としては、根の活性を戻すために活性剤や発根促進剤などの処理とともに、適度な水分を維持できるようなこまめな散水を行うことが必要になります。

夏場であれば気温が高く、根の活性が戻るには難しいといえますが、現在残っている根をこれ以上衰弱させない管理(過散水、低刈、転圧、すり切れなどの回避)が求められます。

ラフにしていたところをフェアウェイの高さで刈下げたいのですが、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

ノシバやコウライシバに強い刈下げを行うと、芝にダメージを与えることになって枯れてしまうことがあります。

一般的にラフの所をフェアウェイの高さに刈下げる場合、1~2月頃のノシバやコウライシバが休眠している時期に行うのが安全です。

ただし、それでも春に新芽が生え揃うまで時間がかかり、フェアウェイの状態になるまでには梅雨明け頃までかかるとかかると思われます。

生育シーズンに刈下げたい場合は、刈高を現状の草丈の2/3から1/2程度以内の高さで徐々に刈下げていくことが安全になります。

一回でそれ以上に刈下げてしまうと軸刈で枯れてしまって最終的に張替えに至ることがあります。

また、ラフがマット化していると強い軸刈になりやすくなり、前もってしっかりとした目砂を散布しておくとより安全になります。

アプローチ部の刈下げ(5月の状態)

バンカーが水溜まりになります。原因と対策を教えてください。

バンカーの排水性が悪くなる原因は、バンカー底部に設けられている排水マスや排水管に泥やサッチなどが堆積して、水が抜けない状態になっているからです。

降雨などの水がバンカーに流れ込みやすい地形であると、水と一緒に泥やサッチも流れ込んで徐々に堆積していきます。

また、バンカー均しの際にバンカー基盤土を掻き出してしまう場合やバンカー砂が流れて基盤土を露出させてしまうと泥が堆積する原因になります。

対策としては、水溜まりになる部分のバンカー砂を取り出し、排水マスなどの上に堆積している泥やサッチなどを取り除くことです。

また、降雨の水がバンカーに流れ込みにくい地形にすることやバンカー砂の厚みを常に確保しておく必要もあります。

土壌は湿っているのですが、芝生に乾燥害が発生することはありますか?

あり得ます。

特に夏場のベントグリーン管理でそのような問題が出てきます。

おそらく、根の吸水機能が低下していると考えられます。

土壌に水分があっても根は十分に吸水できず、茎葉部は萎れることになります。根の吸水機能低下の原因には、根が病害虫や乾燥を受けて弱っていた、根が肥料や農薬による濃度障害を受けていた、ベントグラスであれば地温が高くなり過ぎて衰弱してしまった、もともとの根生育が短小であった、など色々なことが考えられます。

その他にも、風が強くて根からの吸水よりも葉からの乾きが強過ぎれば乾燥することも考えられます。

もし、夏場にそのような状況になってしまった場合は、新根が再生してくるまで慎重に管理しなければなりません。

そのためには土壌水分を切らすことはできず、水量は少なくてもこまめな散水管理が必要になります。

水分が多すぎるとターフ面が軟らかくなり過ぎて、藻や病害が発生しやすくなるので注意がいります。

また、刈高を上げる、発根促進剤の利用、高温回避のための送風機(乾燥に注意)やシート掛け、シリンジングなどは有効になると考えられます。

ただし、茎葉部を急激に生育促進させるものは根の生育が追い付かなくなる可能性もあるので、新根の発達が確認できるまで低濃度で管理することが良いと考えられます。

なお、ベントグリーンの場合、根が弱っている状態で急いでコアリングを実施してしまうと、

逆にターフを弱らしてしまうことがあるので気温が低下して新根が動き出すのを確認してから実施する方が安全になります。

夏を向かえるまでに散水分布調査をしたいのですが、どうしたらよいですか?

グリーン面に小さな容器を碁盤目状に並べて、通常の散水時間でスプリンクラーを作動させてください。

容器の形は問いませんが、できるだけ口が大きくて上側と底までが同じ大きさのものが適当です。

設置する容器の数は多い方が正しい散水分布を調べることができます。

散水後、容器に溜まった水量(深さ)を計測し、その数値を図面上に記入してください。

そして図面上で同じ数値のところを結んで等高線を描き、それぞれ同じ水量になっている範囲を色分けすると、散水量の分布が分かりやすくなります。

また、碁盤目状に細分してそれぞれの散水量で色分けしても分かりやすいです。

なお、風の向きや強さ、あるいは水圧の関係で散水分布が違ってくる可能性があり、できるだけ夏の状況に近い条件の時に調査することが望ましい。

調査後、散水量に大きな格差が現れている場合や、ほとんど散水の少ない個所が見つかれば、スプリンクラーヘッド位置の移設や増設、ノズルの交換などを検討する必要があります。

また、夏に乾燥害が現れやすい個所や藻が多く発生しやすい個所があれば、夕方に容器を設置しておいて早朝に溜まった水量を計測することで、散水量が少ないとか多過ぎるなどの散水量の違いを確認することもできます。

リモートセンシングって何?

リモートセンシングというのは、対象物を遠隔(remote)から接触することなく計測(sensing)する技術のことです。

一般的には地球の状態を知るために、人工衛星や航空機にセンサー(測定器)を搭載して観測します。

太陽光も電磁波ですが、電磁波には可視光(人間の目に見える光)をはじめ、X線、紫外線、赤外線、マイクロ波などがあります。

地球上のすべての物質が、種類や状態に応じて、異なる波長の電磁波を反射、散乱、吸収、透過あるいは放射するという、物質固有の分光特性を持つので、これを観測し、解析することで対象物の種類や性質を推定します。

例として地表面を構成する水、土壌、植生について、可視光から短波長赤外線までの分光反射率を測定すると、水の反射率は水中に含まれる物質の種類や量によって複雑に変化しますが、全体的に低く、可視・近赤外よりも長い波長ではほぼゼロになります。

土壌の反射率は、波長が長くなるにつれ高くなります。

植生の場合は、青(波長450nm)と赤(波長650nm)付近の光(電磁波)がクロロフィルによって吸収され、緑(波長550nm)付近の光(電磁波)の反射率が高くなります。

植物の葉が緑に見えるのはこのためです。

また、植生の場合は近赤外域に高い反射率があり、これは葉の細胞構造に由来します。

この分光特性を利用して、すでに地上で、芝の緑色度(正規植生指数;NDVI)を測定する機械も利用されています。

近頃のドローン(drone;小型無人飛行機)の出現で、より身近にリモートセンシングの技術の活用が可能になると思われます。

ドローンの方が衛星の場合よりも計測範囲は小さいですが、近くから計測でき、分解能も良く、天気の影響が少なく、価格もお手頃なので利用しやすいです。朝、GPSやセンサーを搭載したドローンをゴルフ場のコース全体に飛ばし、土壌温度や土壌水分のデータを蓄積して、潅水作業の的確な調節を行ったり、熱画像を撮影して、病原菌の感染箇所やドライスポットを検出し、農薬の散布も行うということも現実味を帯びた時代になってきています。

<参考>

国立環境研究所ホームページ

ゴルフ場セミナー2017年4月号 WORLD WAVE連載204 リモートコントロール

冬になると枯れてしまうコウライシバやノシバに秋遅く施肥するのが有益なのはなぜですか?